Liderazgo entre bastidores

De José Ignacio CorcueraDesde que el fútbol trascendiese del grupito de amigos con postes al hombro, sufragando a escote aquella diversión, raro fue el equipo huérfano de algún líder. Eran éstos, hombres echados para adelante, tercos cuando hacía falta, convincentes, tenaces, y cargados de esa insensatez tan necesaria para trocar en realidad cualquier sueño teóricamente imposible. Gracias a ellos, los prados irregulares contaron con casetuchas donde cambiarse, los vallaron, hubo tanques de agua con la que desprender el barro, empezaron a parar los tranvías junto al campo antes y después de los partidos, y hasta la prensa dejó de ver en aquella actividad un barbarismo estrafalario, para acogerla entre los ecos de sociedad o el rincón de amenidades, antes de dedicarle espacio propio.

Luego, a medida que fueron llegando entrenadores británicos o húngaros, ese liderazgo iría adquiriendo acento extranjero. Imposible no admirar a quienes venían cargados de novedades, sentenciaban que el “foot-ball” era velocidad, y no conducción personal de la pelota, imponían unos mínimos disciplinarios y hasta, a menudo, calibraban el pronóstico y evolución de las lesiones con mucha mejor pupila que los mismísimos galenos. Aquel juego, entre una cosa y otra, iría virando de pasatiempo a competencia seria, donde nada era tan importante como asegurar la victoria. Establecido con firmeza el nuevo orden, a los líderes ya se les fueron pidiendo otras cosas: contagiar al elenco su espíritu ganador, inocular en cada cerebro la idea de que todos juntos, esforzándose al unísono, multiplicaban por cien la suma de valores individuales, apiñar a todos, pusilánimes o más aguerridos, tímidos o descaradotes, habilidosos o fortachones, como falange espartana en boca de las Termópilas. Esos líderes, naturalmente, acababan ostentando la capitanía sin el menor amago de rechazo.

Ricardo Zamora, indiscutible bajo el marco de nuestra primera selección nacional, luego de su entronización en los juegos Olímpicos de Amberes, desplegaría 16 años de indiscutido liderazgo. Hasta tal punto que, según testimonio de varios compañeros, era él mismo quien decidía las alineaciones cuando, ante el escaso número de técnicos consolidados, los seleccionadores no pasaban de federativos más o menos voluntariosos. Seguro que quienes no saltaban al campo rumiarían su decepción. Pero nadie elevó nunca el tono ni puso voz al reproche. ¿Cómo llevar la contraria a un mito, o discrepar con “El Divino”?. Fue la primera de una sucesión de estrellas con mando en plaza, sobre un firmamento donde también brillaron prestigiosas luciérnagas, deportivamente hablando, a quienes su empaque personal, inteligencia o empatía, los llevaba a tender lazos sin aparente esfuerzo. René Petit, Kubala, Agustín Gaínza, Helenio Herrera, Di Stéfano, Jesús Garay, Carlos Lapetra, Pirri, Johan Cruyff, Alexanco, Arconada, Fernando Hierro, Carles Pujol, Xavi Hernández, Iago Aspas o Sergio Ramos, constituyen destacados ejemplos del primer grupo. E Ipiña, Pasieguito, Lesmes I, Juancho Forneris, Castellanos, Paquito, José Mª García Lavilla y José Mª Bakero, entre otros muchos, evidencias del segundo.

Carmona, líder de un Deportivo Alavés puede que irrepetible, junto a un decepcionado Alfonso

Algunos líderes cimentaron como nadie los mejores momentos en la historia de sus clubes. El modesto Carmona, por ejemplo, fue argamasa en un Deportivo Alavés que dirigido por el balmasedano Mané acariciase aquella Copa de la UEFA. Él se puso gorra y galones para hacer equipo semanalmente, al grito de: “¡Venga, esta tarde todos de paseo y tortillas por Vitoria!”. Y allí no faltaba nadie. Ni el portero argentino, recién llegado, ni el uruguayo que pronto cobró desparpajo, tanto por la calles Dato, Siervas de Jesús y Cuchillería, como en las dos áreas de Mendizorroza. Otros más modestos aún, salvaron al Elche de la hecatombe convirtiéndose en cooperativistas. Gestionaban las taquillas, animaban al público desde los medios, regaban el césped de Altabix, sudaban las camisetas, las lavaban en casa y repartían beneficios, luego de haber atendido hasta la última factura. En ese mismo Elche, un César Rodríguez ya de vuelta sobre muchas cosas, demostraría que su cabeza daba para bastante más que marcar goles. Como jugador-entrenador ascendió a los franjiverdes de 3ª a 1ª en dos temporadas, y además los mantuvo entre la elite. El abulense Félix Barderas, “Felines”, santo y seña en Vallecas, tuvo que esperar 12 años para ver en primera a “su” Rayito. Estaba a punto de peinar los 34 otoños cuando por fin pudo saludar, vestido con sus eternos colores, a los capitanes de tronío. Y entonces sí, con la satisfacción del deber cumplido, creyó llegada la hora de colgar el pantalón corto. Luego aún sería entrenador rayista, tras forjarse como ayudante del uruguayo Héctor Núñez. Si eso no equivalía a devoción, tozudez y liderazgo, habría que inventar otro término.

Felines, líder en Vallecas y muchos años después con arrestos para sumarse en apoyo de causas solidarias o sociales. En este caso apoyando a trabajadores de la multinacional Coca-Cola.

A veces, el liderazgo deportivo es coral, consensuado y, mirándolo bien, hasta mancomunado. Lo pusieron en práctica un puñado de navarros con el escudo del Izarra estellés al pecho, la temporada 1943-44 en 3ª División. Puesto que carecían de entrenador, Luis Arza, capitán habitual, solía asumir funciones entre semana. Sexmillo y Aguirre, cedidos por el Club Atlético Osasuna, casi gozaban de puesto fijo. Los demás titulares podían recitarse de corrido: Goyeneche, Jordana, Urra, Felipe, Segundo Arza -hermano del internacional sevillista al que apodaron “Niño de Oro”-, Villanueva, Montoya. Cuando se producían bajas, fuere por sanción, lesiones o compromisos de índole laboral o militar, los ocupantes de esos huecos se decidían por consenso. En tal ambiente resultaba imposible llevarse mal.

Y no fue el de los estelleses un caso aislado. Aun con variantes, puesto que ya se vivían otros tiempos, aquel Pontevedra del “¡Ay que roelo!”, en el viejo Pasarón, tenía bastante de compromiso comunitario. “Lo que se consiguió, fue porque siempre actuamos como equipo”, recordaba Martín Esperanza, cerebro desde el centro del campo, como falso interior, durante las exequias del aragonés Ceresuela, recientemente fallecido. “Éramos amigos, muy buenos amigos dentro y fuera del campo; nos ayudábamos, buscando siempre lo mejor para el conjunto”. En suma, una especie de liderazgo colegiado. El salmantino Neme, Martín Esperanza y Fuertes, podían ser las figuras más reconocidas, pero Ceresuela con su buen carácter y bonhomía personal, tenía mucho de peón listo al quite. Un gol suyo, ante el Real Club Celta, proporcionó el primer ascenso granate a nuestra máxima categoría. La templanza de Vallejo, Calleja y Manuel Batalla, inocularon cierta mesura en la caldera y cráter del asturiano Fuertes, abrelatas por la banda derecha, un tanto imprevisible por su carácter volcánico, propenso a la erupción. Cuando Biosca, antiguo defensa “culé” y a la sazón entrenador granate, se echó a la calle en medio de un imponente aguacero, náufrago en una seria crisis personal, varios de aquellos jugadores salieron a por él, arropándolo con mantas, comprensión y buenas palabras, hasta componer de nuevo una piña a su alrededor y tornar el susto en anécdota. Admirable ejercicio de liderazgo cooperativo.

Ceresuela. Saque de honor en conmemorando el cincuentenario de un gol que valió el primer ascenso pontevedrés a la máxima categoría.

Pero no siempre la capacidad de liderar va unida a la veteranía o las hojas de calendario. El aragonés Jesús Vallejo, con sólo 18 años capitaneaba a un Real Zaragoza sembrado de treintañeros, gracias a su exquisita educación, cabeza fría, buen talante, lealtad y nobleza. Nueve lustros antes, Javier Clemente, cuando todavía en edad juvenil entrenaba con el primer equipo del Athletic bilbaíno, mostraría madera de futuro líder durante su primera llegada a ese vestuario. Entonces éste se reducía a poco más que varios bancos corridos, junto a unas perchas, espacio para varias camillas de masaje, las duchas, retretes, y armaritos para toallas, jabón, colonia, Mercromina y vendas. Nada que ver con el lujo actual, los espacios para cada jugador, bajo su foto, y taquillas personalizadas. El caso es que Clemente tomó asiento donde mejor le vino y comenzó a cambiarse. “¡Eh, chaval!. -le advirtieron otros futbolistas-. Ese es el sitio de Echeve”. Clemente los miró, impertérrito, como si no hubiera entendido. “Que ahí se pone el capi, -le insistieron-; que estás quitándole el sitio”. Clemente continuó a lo suyo, entre un escueto “pues vale; ¿y…?”, mientras los demás jugadores aguardaban la llegada del otrora internacional Luis Mª Echeverría, peso pesado con muchas batallas a cuestas. Cuando el capitán rojiblanco hizo su aparición, deslizó una mirada al novato, invirtió dos segundos en decidir si convenía alardear de rango, y tras romper el silencio con un pespunte de conversación banal se situó en otro lado. Concluida la sesión preparatoria, Echeverría forzó un aparte con el neófito. “Mañana quiero volver a mi sitio -le dijo-. Y pasado, y al otro, y siempre. De manera que pregunta a los demás dónde no se pone nadie, y ahí hazte un nido”.

Los líderes de verdad no suelen desgastarse en conflictos banales ni crean problemas donde no los hay. Y por supuesto evitan la humillación de quienes forman en su mismo ejército. Una lección valiosa que al baracaldés le vino admirablemente, por más que tardase algún tiempo en asimilarla. Ya entonces era orgulloso, listo, y algo pagado de sí mismo. Aquel ego aún tuvo ocasión de ensancharse, cuando la prensa recibiera con alborozo sus primeras actuaciones, el graderío con esperanza y los seleccionadores nacionales con muchísima atención. Sin cumplir la veintena, era prometedora estrella rojiblanca. Papel que tan prematuramente no siempre se sabe digerir.

Poco después, durante una salida con otros compañeros, uno de ellos se detuvo ante varias jóvenes conocidas. A la más animada le faltaría tiempo para interrumpir las presentaciones: “A ti te conozco -dijo-. Y a ti también. Porque jugáis en el Athletic, ¿verdad?”. Clemente, algo molesto al no ser reconocido, se dejó traicionar. “¿Y yo qué? -inquirió-. ¿No te sueno de nada?”. La chica se encogió de hombros, mientras esbozaba un educado gesto de disculpa. Justo lo que haría a un pavorreal mostrar sus plumas: “¡Pues dicen de mí que soy el Bobby Charlton del Athletic!”.

Si la muchacha no estaba muy impuesta en las cosas del deporte rey, pudo, quizás, no quedar impresionada. Sin embargo el mayor de los hermanos Charlton, batuta de la selección inglesa campeona del mundo en 1966, estrella en la Copa de Europa coronada con su penacho de largas guedejas, sobreviviente a la catástrofe aérea del Mánchester United, distaba mucho de ser un futbolista más en el planeta del balón, hasta el punto de recibir oficialmente el rango de “Sir”.

Ramón de Pablo Marañón segó la carrera futbolística del más que prometedor Javier Clemente, pero su brutal entrada no acabó que el líder encerrado en el menudo cuerpo del baracaldés.

Lástima que nunca supiésemos hasta dónde podía haber llegado la carrera del jovencísimo interior rojiblanco. El cántabro Ramón de Pablo Marañón, que paseara su segundo apellido por el At Madrid, Levante, Murcia, Barcelona, Córdoba, Gimnástico de Tarragona, Sabadell y Mallorca, siendo jugador vallesano segó tan brillante porvenir con un guadañazo alevoso en la antigua Creu Alta, a escasos minutos del pitido final y sin nada en juego. Varias intervenciones quirúrgicas y muchos meses en el dique seco sólo sirvieron para que el más adelante laureado entrenador y seleccionador coleccionista de filias y fobias, dilatase un tanto la despedida de los estadios. Durante años, Clemente afirmó sin ambages que aquella tarde fatídica su adversario quiso hacerle daño, que no fue la suya una entrada fortuita, y que además ni siquiera tuvo el gesto de pedirle perdón. Marañón -uno de los cuatro jugadores de relieve que durante el discurrir de un decenio ostentaran tal nombre en la élite-, aun degollando a tan prometedora estrella, no pudo amordazar al líder que su víctima llevaba dentro. Era, todavía, el tiempo de jornaleros con cepo y hacha en las punteras, ejerciendo su cacicazgo cada quince días en campo propio. Ello le permitió salir del trance sin mácula ni la durísima sanción que mereciera, para desdoro de aquel estamento arbitral. Por ende, ni Javier Clemente ni su salvaje agresor contaron nunca qué ocurrió durante aquellos 87 minutos de juego, si hubo algún lance, cruce de palabras o gestos, hasta cierto punto atenuantes para el verdugo.

Otros líderes, en cambio, supieron ejercer su papel entre bambalinas, sin saltar al campo cada domingo ni doctorarse en los banquillos. Durante 35 años, el Ferrol gozaría de uno, en la persona de Alfonso Varela Espiñeira, conserje en El Inferniño, cuando tal función englobaba el cuidado del campo, las tareas propias de un utillero, primeras curas a cualquier jugador lastimado, voluntariosas friegas de alcohol, a manera de masaje, y hasta, en los ratos libres, alguna ayuda al secretario extendiendo recibos. Aquel hombre, conocido por los miembros de la plantilla como Señor Varela, o “El Viejo”, asumía admirablemente, además, un valiosísimo rol aglutinante. Su mano izquierda, jovialidad y devoción racinguista, no pocas veces actuaron como providencial bálsamo.

Pues bien, desde 1949 hasta 1958, los ferrolanos tuvieron como portero a Zamorita, alias de Lorenzo Ruiz Vázquez, chico ágil a quien el apodo, en honor del más celebrado español bajo los tres maderos, probablemente le quedara largo, pese a suplir con valentía y vuelos formidables su carencia de centímetros. Una mañana, tanto él como varios compañeros siguieron ejercitándose con lanzamientos de penalti después del entrenamiento. Ocurría con cierta regularidad, pero aquella vez la sesión se eternizaba, desesperando al señor Varela. “Pero qué pasa -clamó al fin-. ¿Hoy no coméis, o es que os echaron de casa?”. Los jugadores, claro, siguieron como si oyesen llover. “Ya está bien -insistió el conserje-. Salid todos pitando”. Y entonces Zamorita deslizó su provocación: “No se ponga así, hombre. Ande, tíreme un penalti, y si me lo clava nos vamos”. Varela no estaba por la labor. Aunque fuese medio rápido tiempo atrás, con buen toque de balón durante su época de corto en el Ferrol, Galicia, Giralda y Racing, del que sería fundador, la edad y un asma crónico pesaban lo suyo. Pero le insistieron tanto y tenía tantas ganas de cerrar el portón, que acabó consintiendo: “Bueno, uno sólo y os marcháis”. Colocó la pelota sobre el ya muy pateado punto de cal, tomó distancia, acarició el cuero con su empeine y lo introdujo en el marco, arañando un poste. Las carcajadas estallaron como cohetes, sobre la incredulidad de Zamorita: “¡Menuda suerte, viejo! Ande, tíreme otro, que éste se lo paro”. Varela volvió a negarse, ahora con más ahínco, para acabar capitulando ante el coro de ruegos: “Está bien. Sólo si me dais palabra de que luego, entre o no la pelota, os cambiáis de ropa y hasta mañana”. Nueva toma de distancia, otro sprint, el golpe de empeine en el punto exacto y la pelota dentro, palmo y medio sobre la cepa del mismo poste. El jolgorio fue de órdago, para mayor enojo del portero, que terco y dolido continuó insistiendo: “Otro. Tiene que tirarme otro. ¡Por la Virgen que no salgo de aquí sin pararle uno!”. Pero Varela, esta vez, ya no quiso transigir. Dos dianas eran casualidad, y tres un milagro. De modo que entre gestos autoritarios, concluyó: “Un trato es un trato. Dijisteis otro y ya está. Además, podríamos estar hasta la noche sin que tú parases ninguno. A por vuestra ropa de calle y a casa, que si vosotros sois señoritos, a mí me queda mucha tarea aquí”.

Durante algún tiempo, Zamorita, titular casi indiscutible, tuvo que soportar bromas y sonrisitas, en tanto el señor Varela quitaba hierro a la cuestión. Y si pitaban un penalti favorable a los ferrolanos tampoco faltaba quien dijera: “¡Lástima que el árbitro no deje salir al señor Varela!. Porque el viejo lo marca, eso seguro”.

Varela había tenido un formidable maestro en la figura del ovetense Caliche (Cipriano Pañeda López), que tras ocho temporadas en el primer club de su ciudad saltara al equipo ferrolano la temporada 1939-40, primera de posguerra. Defensa fuerte, adornado con una gran personalidad, convenció a todos los miembros de aquella plantilla para que destinasen un duro de las primas por victoria en casa -entonces salían a razón de 100 ptas. por cabeza-, para primar igualmente al conserje Varela Espiñeira, entendiendo que su sueldo era muy escaso. Desde entonces el hombre gozó de 11 duros extra cada vez que sus muchachos se imponían en campo propio. Once magníficas razones para celebrar los triunfos con más énfasis. De igual modo, el grupo de jugadores acostumbraba festejar los éxitos con unas tazas de ribeiro, en completa camaradería. Caliche, virtualmente abstemio, siempre los acompañaba y pese a que rara vez probase el vino, pagaba su ronda religiosamente, imponiéndose a cualquier protesta. Detalles de este tipo retrataban a un líder natural, capaz de mantenerse activo hasta los 40 años.

Andrés Felices, ya exfutbolista, pero con el escudo de su eterno C. D. Castellón sobre el pecho.

El defensa almeriense Andrés Felices Martínez, “Felices” en las alineaciones del Atlético Almería, Sevilla Atlético y primer equipo de la ciudad, Club Deportivo Castellón y Villarreal, también ejercería un importantísimo papel en el vestuario de Castalia, no mientras vestía de corto, sino durante su prolongada etapa como masajista albinegro.

Aunque sus cuatro temporadas en el club hispalense apenas le dieron para lucir fuera de su filial, pudo debutar entre los grandes ante la Real Sociedad de San Sebastián, en el viejo campo de Atocha, y marcar al gran extremo Garrincha, bicampeón mundial con vida lastimosamente desperdiciada, durante un amistoso contra el Botafogo brasileño. Fue pegajoso lateral izquierdo, por más que al fichar por el Castellón alternara su puesto natural con el de zaguero izquierdo, y hasta incrustándose en el eje destructivo, en funciones de lo que entonces se denominara “defensa escoba”. Nunca fue estrella, sino aguerrido hombre de club, moviéndose más por la 3ª División que por 2ª, y aun en categoría Regional. Pero ello no le supuso ningún obstáculo a la hora de hacer las maletas, rumbo a Johannesburgo, para enrolarse junto a otra decena de españoles en el proscrito fútbol sudafricano, ya avanzado el decenio de los 60.

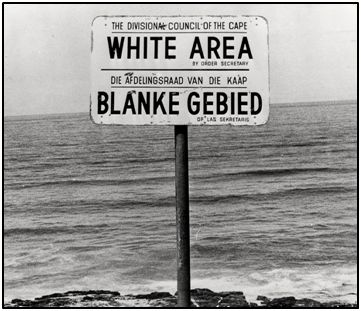

Se vivían tiempos de “apartheid” en la otrora colonia anglo-holandesa, y aquel viaje suponía la subida a un tren sin posible retorno al profesionalismo, puesto que a todos cuantos allí intervinieran les serían negadas futuras fichas desde cualquier Federación englobada en la FIFA, secundando el boicot acaudillado por el COI. Andrés Felices hizo caja durante dos años, antes de colgar las botas con 35 abriles. Pero curiosamente, entre los océanos Atlántico e Índico, los grandes parques nacionales y los guetos o “bidonvilles” donde la población negra pechaba con su miseria, habría de encontrar un nuevo porvenir profesional, luego de que cierto masajista italiano le iniciara en su profesión.

A su vuelta, sirviéndose de libros sobre dicha materia proporcionados por el entrenador Juan Ramón Santiago, pudo completar su bagaje, convirtiéndose durante 30 años de ejercicio en institución castellonense, merced a un carácter extrovertido, apasionado y no poco visceral. Era tanto su peso en aquel vestuario y tan admitido su predicamento entre los jugadores, que el delantero argentino Cioffi corría a abrazarle cada vez que anotaba un gol, antes de aceptar la felicitación de cualquier compañero. Había visto demasiadas entradas y salidas en los vestuarios por donde pasara, para no comprender que en plantillas con tanto voy y vengo, son contados quienes aceptan echarse el equipo a la espalda. Por eso supo y quiso asumir un rol tradicionalmente reservado a gallos veteranos, con mucha cresta y buenos espolones.

Una tarde, viendo a un rival lanzarse en solitario hacia la puerta castellonense, lanzó al campo un segundo balón para que el árbitro detuviese el juego. “Volvería a repetirlo mil veces, si a cambio os evito un gol”, comento luego ante sus jugadores, sin asomo de arrepentimiento. Expulsado en numerosas ocasiones por su comportamiento en los banquillos, tampoco es que guardara su mal genio en el vestuario. Sobre todo si se le cruzaba alguna figurita estrellada contra el suelo, como él denominaba a quienes por haber formado otrora en equipos grandes, miraban a todos por encima del hombro, cuando la realidad los había hecho descender varios peldaños. Lo supo bien el argentino Miguel Pérez, luego de que faltase gravemente al mítico exjugador blanquinegro Vicente Martínez “El Salao”. La discusión, resuelta a puñetazos, acabó entre denuncias y visitas al Juzgado. Felices hubo de pechar con la factura del odontólogo que reconstruyera la boca al antiguo exterior del Real Madrid. Otra bronca monumental con el técnico Carlos Virba hizo que éste le impidiese subir al autobús del equipo. Las aguas sólo volvieron a su cauce tras mediar el presidente de la entidad, Domingo Tárrega. Y para que nada faltase, en abril de 1997, tras la destitución de Francisco Causanilles hasta hubo de dirigir desde el banquillo a los castellonenses, ante el Valencia “B”, puesto que al entrenador sustituto, Osman Bendezu, desde la Federación no se le diligenciaba ficha en tanto siguiera sin rubricase un acuerdo de finiquito con su predecesor.

Este hombre, corriente como futbolista activo, supo inscribir su nombre en la historia castellonense. Cuando falleció, el 12 de setiembre de 2013, a los 79 años, la afición de la Plana enterró no sólo a un líder, sino también a un mito.

Compañero de Felices en la aventura sudafricana -aunque no coetáneo-, el atacante albaceteño Enrique Abietar (Madrigueras, Albacete Balompié, Murcia, Las Palmas, Cádiz y C. D. Castellón), tuvo el coraje de jugársela de verdad, pues sólo contaba 26 años cuando pusiera rumbo al confín del continente negro. Una fracaso deportivo allí, o cualquier dificultad de arraigo, hubiera representado la retirada cuando aún podían calculársele cabalmente otros seis o siete años de actividad a pleno rendimiento. Sólo sabía de aquel fútbol que las temporadas coincidían con años naturales, que iba a competir en una Liga profesional patrocinada, semejante a las europeas de baloncesto, y que pagaban bien. Del país, lo mismo que tantos españoles: que estaba muy lejos y su nivel económico debía ser bastante aceptable. Aún faltaban dos años para que el Dr. Christian Barnard, con su primer trasplante cardiaco, sacase a la Unión Sudafricana de la sección de sucesos en papel prensa, y la introdujera tanto en el colorín del “Hola” como en páginas científicas. Sus conocimientos del inglés, además, se reducían a varias frases presuntamente útiles, del método “¿Quiere usted saber inglés en 10 días?”: “Good morning; ¿how are you?”. “It is a beautiful country”. “I felt so much not seeing him yesterday”. “¿How do you feel?”. O evocando el monólogo de Miguel Gila, “My Taylor is rich and may mother is in the kitchen”, imprescindible en toda conversación civilizada.

Andrés Felices y Enrique Abietar serían testigos del nefando “apartheid” sudafricano. La población negra no podía sentarse en un banco público, siquiera, junto a los blancos.

Una vez en Johannesburgo, descubrió a otros futbolistas europeos que próximos a despedirse del balón pretendían llenar alforjas. Británicos, holandeses, italianos, algún eslavo, y hasta sudamericanos. Entre estos últimos, según se contaba por los mentideros, los había con falsa documentación, para de ese modo reengancharse luego en campeonatos de nivel medio, como el mexicano, los de Perú, Venezuela, Paraguay, Honduras o El Salvador, sin que su auténtica identidad quedase manchada. Pero sobre todo cruzaría caminos con Víctor Juanás, español nacido en Montauban (Francia), durante nuestra Guerra Civil, y también delantero en el Alcalá, el cuadro amateur “colchonero”, C. D. Badajoz, Las Palmas, Jaén, Cádiz o Atlético Baleares. Juntos habrían de desarrollar durante siete años una trayectoria paralela, y de regreso a España mantuvieron una de esas estrechísimas amistades que sólo puede quebrar la muerte. Las camisetas del Olimpia, Corinthians, Powerlies y Highlands Park, bien sudadas, fueron testigos mudos de éxitos compartidos, aplausos y decepciones. Ya en solitario, Abietar todavía iba a enfundarse la del Lusitano.

En aquellos clubes, mezcla de instituciones deportivas con la pura apuesta publicitaria, como era el caso de Powerlies -nombre de una empresa italiana fabricante de suministros eléctricos-, se jugaba con bastante tranquilidad, aun sin perder de vista el espíritu competitivo. Y ello, claro, permitió a Enrique Abietar reverdecer antiguos brotes goleadores, semejantes a los de aquella temporada en Castellón, cuando merced a su poderoso remate de cabeza contabilizara 18 dianas.

Área exclusiva para blancos en una playa sudafricana, durante los años 60 del pasado siglo. Aborígenes, indios, paquistaníes, y blancos, tampoco podían bañarse en el mismo sector, según la legislación impuesta por descendientes de antiguos colonos europeos.

Seguir sus pasos por aquellas latitudes no es tarea fácil. Ni los suyos ni los del puñadito de compatriotas, porque los apellidos, lastimosamente, solían ser recogidos de cualquier manera en la prensa de Johannesburgo, Cape Town, Pretoria, Durban o Porth Elizabeth. Abietar, por ejemplo, apareció en esas páginas como Abeita, Aboita, e incluso Albertia. En realidad, casi nunca de forma correcta. No obstante, esos antiguos cronistas dejaban claro su peso no ya sobre el césped, sino en el equipo, allá por donde pasara. Quien viajase sin pespuntear un mediocre buenos días en inglés, supo contagiar compañerismo, entusiasmo y profesionalidad, empeño y entrega, mientras lograba arrancarse de corrido, ya sin el método de conversación en el bolsillo. Bien mirado, ocho años dan para mucho. Hasta para lucir capitanía y esmerarse en el liderazgo, cuando como en su caso se llevan por mochila otros siete de cuerpo a cuerpo distribuidos entre La Mancha, Andalucía, la región levantina y nuestros dos archipiélagos.

Ya retirado, Abietar se establecería en Roquetas de Mar. Excelente enclave para dejarse embeber con cada puesta de sol por sus doradas nostalgias.

Adauto Iglesias hubo de encarar alguna acusación de indisciplina durante su etapa en el Real Club Celta de Vigo. Trasplantado a Australia, sólo cosecharía éxitos. Internacional con ese país en 1962, permaneció entre los “Aussies” hasta su fallecimiento, acaecido el 12 de setiembre de 1991, a los 62 años.

También desde la lejanía, otros españoles blandieron el cetro en sus vestuarios. El portero Adauto Iglesias (Unión de Mieres, Caudal, Plus Ultra, Real Madrid, Celta, Langreano y La Felguera), a sus 29 años empezaba a pensar en desprenderse de gorra y rodilleras, cuando le llegó una propuesta desde Australia. Los antípodas pretendían tomarse en serio el fútbol europeo, sin dejar de lado el criquet y ni muchísimo menos el rugby, allí conocido como fútbol australiano. Había demanda de fútbol auténtico, con balón redondo, según el intermediario, porque a los muchos emigrantes europeos, croatas, sobre todo, aunque también italianos, escoceses, galos y hasta españoles, el rugby no acababa de llenarles. Le acompañó otro español jovencísimo, Juan Ignacio Arriola, canterano del Real Madrid que habría de fallecer repentinamente a 18.000 kilómetros de casa, abortando con su óbito la incorporación de José Luis, otro hermano también futbolista. Y Adauto, aquel que durante seis temporadas en el estadio Santiago Bernabéu sólo llegara a disputar 8 partidos de Liga y un buen número de amistosos, el veterano de quien cabía esperar tan sólo un propósito recaudatorio, enraizó en Oceanía hasta el punto de vivir una segunda juventud, representar internacionalmente a Australia y establecerse en el continente-isla, como hombre de negocios.

Alguien dio a entender, en algo parecido a una necrológica, que sus triunfos y liderazgo entre koalas y canguros tampoco tenían especial mérito, por aquello de que en el país de los ciegos cualquier tuerto sería rey. Craso error. Entre varios millones de invidentes, el tuerto, cualquier tuerto, sólo sería un bicho raro.

Para finalizar, y sin alejarnos de Oceanía, el madrileño Ángel Luis Viña Berlanga que llegase hasta la ciudad costera de Auckland en vacaciones, supo aprovechar como pocos un permiso para entrenar con el equipo y así mantener la forma. Además de ganarse plaza y ficha en aquel vestuario, festejó varios títulos de Liga consecutivos, siete de la Champions League Oceánica, se erigió en muy respetado capitán y no parece gratuito aventurar que tendrá una salida gloriosa de la entidad azul -porque la edad jamás perdona-, cuando crea llegó el momento de poner broche a una aventura espléndida.

El liderazgo deportivo no se conquista a golpe de talón, ni mediante campañas de marketing. Tampoco es patrimonio de profesionales talentosos con el balón en los pies. De hecho hubo, y todavía hay, dignísimos modestos sin cuyo grito oportuno, reconvención serena, elogio a tiempo, charla motivadora, reconocimiento al adversario y apego a los colores, nada sería igual, ni en sus equipos ni en nuestro fútbol.

Alguno, como Juancho Forneris, llegado desde Argentina en pos del balón, incluso pudo cumplir un último sueño de eternidad. Sus cenizas, conforme había dispuesto, fueron esparcidas por el antiguo Luis Sitjar, campo donde tantos años jugase el Real Club Deportivo Mallorca y él oficiara con singular entrega un devoto sacerdocio.

Existen, claro que sí, muchos líderes alejados de grandes focos, moviéndose entre bastidores sin bellos discursos ni el más mínimo aspaviento.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO