Grilletes negreros en el mundo del balón

De José Ignacio CorcueraIncluso los más jóvenes aficionados al fútbol habrán leído algo, u escuchado comentarios acerca del arbitrario y por demás injusto derecho de retención. Una práctica feudal que todos los clubes profesionales podían aplicar a sus futbolistas, discrecionalmente y sin apenas freno, una vez expirado el vínculo contractual entre ambas partes. Abuso reñido con toda la jurisprudencia laboral, los más elementales principios de libertad ciudadana y de mercado, y hasta con la carta de Derechos Humanos. En la práctica, última ascua negrera del siglo XVIII, cuando hombres y mujeres de tez oscura quedaban atados de por vida al amo, como reses, caballerías, piaras, rebaños, o antiguos siervos de la gleba.

Esos derechos de retención constituyeron cimiento y pilar del profesionalismo futbolístico, durante algo más de 50 años por nuestros pagos, alrededor de 70 en Inglaterra y prácticamente 80 en algunos países muy futboleros del bloque oriental, como Hungría y Checoslovaquia, o en menor medida Polonia, Yugoslavia y la franja Noreste de Alemania. Pero es que además, precisamente al no concebirse el profesionalismo sin engrilletar a las estrellas de cada elenco, tamaña aberración degeneraría en otra burla mayor: la de no contemplar a los asalariados de la pelota, profesionales magníficamente retribuidos en ciertos casos, como “trabajadores por cuenta ajena”. Cobraban de los clubes, naturalmente, y no a través de fundaciones o empresas fantasma, disponían de contratos que cualquier juez de lo Laboral consideraría válidos, recibían sanciones, suspensiones de empleo y sueldo, como cualquier calderero, matarife, ingeniero de RENFE, funcionario del catastro, secretario judicial o peón caminero, si se saltaban las ordenanzas internas; acumulaban premios por objetivos, se debían a una rígida disciplina, eran atendidos por médicos de empresa, presentados ante los medios como patrimonio societario y, sin embargo, paradoja superlativa, ni lo suyo era un trabajo ni desempeñaban labores por cuenta de terceros.

Así veía Ortuño, caricaturista de referencia durante los años 70 y 80 del pasado siglo, el nefando derecho de retención.

Esto no sólo acontecía en la España monárquica, republicana o franquista, como quizás algún despistado piense, sino por todo el orbe. Argentina o Colombia registraron varios conflictos muy serios mediado el siglo XX, con el derecho de retención por epicentro. En Inglaterra tampoco escasearon las escaramuzas, fuere en demanda de mejoras salariales, contra la limitación de premios o en favor de una libertad plena cuando los contratos hubieren vencido. Incluso al otro lado del Telón de Acero, donde tanta distancia se quiso marcar sobre casi todo respecto al mundo capitalista, adquirió cuerpo el profesionalismo encubierto y sus estrellas, atadas a clubes militares mediante galones, aun sin empuñar nunca un arma, o a empresas ferroviarias, de automoción, eléctricas, navales y siderúrgicas, ni mucho menos tuvieron fácil el cambio de aires. Incluso quienes vivían opíparamente de sus habilidades con el balón, quedaban fuera del ordenamiento laboral. Disparate muy calculado, puesto que incluirles en su articulado equivalía a consentir su libre cambio de “empresa”, como llevaban a cabo constantemente oficinistas, directivos, mandos intermedios o presidentes de compañías mercantiles, si gozaban de ofertas económicamente más ventajosas o el ambiente laboral se les antojara incómodo. Dinamitar el derecho de retención equivalía a encarecer contrataciones y, sobre todo, dar por finiquitado en gran medida el suculento negocio de los traspasos. A la patronal deportiva, consecuentemente, le interesaba muy poco agitar el árbol.

Para ello contaba con la inestimable ayuda de los jerarcas futbolísticos supranacionales, radicados en Suiza, solar de una falsa neutralidad histórica, paraíso fiscal en beneficio de sátrapas, genocidas, defraudadores y corruptos, y puede que por todo ello balcón desde donde resultara fácil complacerse en irrealidades idílicas o universos paralelos. Fuera de toda lógica, impusieron su propio código, al margen de cualquier legislación. No sólo el fútbol se encargaba de administrar “su” justicia, sino que se amenazaba con sanciones lapidarias a cuantos amagasen con recurrir a la jurisdicción ordinaria. Y los distintos estados, incluso quienes podían presumir de centenaria tradición democrática, quién sabe si creyendo ver en el fútbol una manifestación dominguera y menor que a todas luces ya no era, acataron tal escenario por pereza dolosa, con manifiesta estulticia.

Al menos hasta que la llama reivindicativa prendió en la pelota, a impulso de los nacientes sindicatos deportivos. Ciñéndonos a España, con el declinar de los 70 en el pasado siglo, después de cuarenta años bajo palio, mano dura y adhesiones inquebrantables en lo político, mordaza a la reivindicación social y paternalismo autoritario. Algo empezó a moverse.

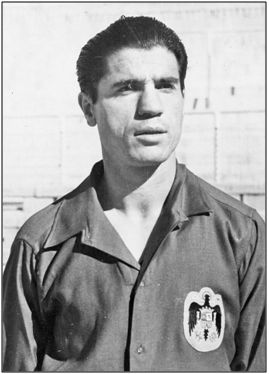

A Isaac Oceja el Athletic, cuando todavía era Atlético, le impidió resolver su futuro fichando por el Barcelona, amparándose en el derecho de retención. Fue sólo una de las incontables víctimas.

La voladura del derecho de retención se convirtió en objetivo de la Asociación de Futbolistas Españoles, apenas quedara constituida. ¿Cómo no iba a serlo, si su presidente se había plantado como un David sin honda ante los filisteos de su propio club? En plena juventud, ya internacional y con un espléndido futuro por delante, no sólo anunció su propósito de colgar las botas, sino que abandonó los entrenamientos durante meses, cuando rompiendo un pacto el máximo mandatario verdiblanco se negara a dejarle salir rumbo a Mestalla. A otros muchos, con anterioridad, les había faltado cuajo para plantarse sin medias palabras. Y bien que acabarían lamentándolo. Las cuentas corrientes de Isaac Oceja, Gonzalvo II, Lesmes I, Puchades, Gainza, Telmo Zarra, Acuña, Alcón, Mauri, Maguregui, Eusebio Ríos, Juanín (Córdoba), Neme (Pontevedra), Vavá (Elche), Marcelino (Zaragoza), Rojo I, o Santiago Idigoras y Zamora (Real Sociedad), hubieran sido bastante más gruesas y probablemente en algún caso habrían evitado apreturas económicas posteriores. Pero ni siquiera el compromiso personal de Quino logró derribar por sí solo tan ciclópea muralla. “Tuvimos que elegir entre lo factible, aparcando de momento algún sueño imposible”, comentó no ha mucho uno de los intervinientes en aquellas durísimas negociaciones entre futbolistas y patronal. “Si no puedes llevarte el primer premio, conténtate con el segundo. Pero atrápalo, no lo dejes, porque al menos algo habrás sacado. Luego insiste, sigue arañando pequeños o medianos logros, hasta que sólo reste el punto esencial. Y entonces has de ir a por ello con todo, dando el “do” de pecho. Fue la táctica que aplicamos. El camino largo, si quieres. Pero finalmente nos lo llevamos todo”.

Tampoco faltaron voces críticas entre los futbolistas. Muy comprensibles, cuando la oportunidad pasa tan sólo una vez por delante, la carrera deportiva siempre es breve y resultara imposible partir hacia donde multiplicaban por cuatro cada ficha anual. Cierta voz, ya silente, no dejaba de derramar amargura: “Debimos ser más duros. No ya en la huelga de 1978, sino antes. El país entero se transformaba, los santos casi caían de las peanas y nada de lo anterior valía. Aunque algunos presidentes fanfarroneasen ante la prensa, se sabían débiles. Yo era partidario de parar la competición un mes. A ver qué pasaba después del primer domingo sin fútbol. Y punto clave a negociar, el derecho de retención. ¿Qué no se habla de esto?, ¡pues a los tribunales! A ver qué juez sentenciaba en nuestra contra, cuando los extranjeros, por el simple hecho de serlo, cumplían su contrato y nadie los retenía contra su voluntad. ¿Dónde decía la ley que los españoles debíamos comportarnos como imbéciles?”.

También a ese hombre, que miraba hacia atrás desde una perspectiva de 30 años, le hubiera venido bien el cambio de aires siendo pieza codiciada. Cuando era estrella en su equipo confesó a un entrevistador: “Aspiro a retirarme con 75 millones de ptas.”. Y parece estuvo muy cerca de alcanzar tal propósito. La vida, de cualquier modo, habría de mostrarle su rictus más inmisericorde. Si aquellos casi 75 millones hubiesen llegado al centenar, tal vez sus noches no hubieran desaguado en atroz pesadilla. Olvidaba, de todos modos, que durante 1979 acudir a los tribunales para según qué cuestiones tenía algo de apuesta a la ruleta. Imperaban en ciertas salas no ya nostálgicos del pretérito, sino guardianes del “Glorioso Movimiento”. Magistrados proclives a “atar” en sus resoluciones lo que Francisco Franco tampoco es que dejase muy bien atado. Baste repasar las 38 sentencias judiciales sobre sanciones impuestas a los huelguistas por sus clubes, para toparnos con sorpresas. Un mismo hecho, interpretado como mínimo de cuatro maneras bien distintas. Mayoritariamente favorables a los jugadores, bien es cierto, pero con cuatro casos donde pese a la tipificación legal, o el juez de turno prefirió allanarse, o se daba por válida la elevadísima multa impuestas por el R. C. D. Español barcelonés, en su función de patronal; y un caso, el del juez vallisoletano, avalando la facultad sancionadora del patrón, si bien reduciendo su cuantía a lo puramente testimonial, puesto que rebajaba el 10% impuesto sobre el monto de cada anualidad, hasta una peseta.

Agustín Gainza Vicandi, “Piru” en boca de la afición bilbaína. Extremo izquierdo muy apetecido en el fútbol nacional, que no pudo ni plantearse un hipotético cambio de aires.

Sobre el derecho de retención, existiendo sentencias precedentes donde se negaba a los futbolistas su condición de asalariados, e incluso de trabajadores, hubiera podido ocurrir cualquier cosa.

Contra lo afirmado a menudo, la huelga futbolística declarada en 1978 no se llevó por delante el derecho de retención. Puso alfombra roja a la inclusión de futbolistas y entrenadores en el régimen general de la Seguridad Social, por más que desde la Federación Española, todavía tabernáculo de tiempos dictatoriales, se siguiera poniendo obstáculos. Y hasta regó una primera semilla de convenio sectorial, sobre la que Pablo Porta y sus directivos seguirían derramando litros de lejía. Pero en lo tocante a la libertad de los profesionales cuando sus contratos cumplieran, apenas si se extendió una leve capa de pintura. En julio de 1979 tan sólo se establecieron algunos límites, por demás beneficiosos para los clubes. Desde esa fecha, los contratos vencidos con cualquier futbolista profesional que no hubiere cumplido 26 años, podían ser prorrogados por otros tres, como máximo, sin que la opinión del deportista contase. Para cuantos se hallaran entre los 26 y 30 años, los clubes podían prorrogar el vínculo durante dos temporadas más. Y si ya habían alcanzado la treintena, uno tan sólo. Paralelamente, los amateurs que con anterioridad quedaban libres al concluir cada temporada, también podían ser retenidos tan pronto cumpliesen 26 primaveras. En resumen, seguía vigente el trágala, pues a poco avispados que fuesen los secretarios técnicos nada les impedía retener a cualquier promesa hasta los 29 años, o sea mientras cabía esperar un rendimiento al cien por cien. Bastaba extender contratos calculando su caducidad cuando estuvieren a punto de cumplir las 26 primaveras, y de ese modo, si seguían interesando, proceder a su retención durante tres campañas, mediante un incremento del 10 %, lo que en realidad equivalía a una reducción salarial comprendida entre el 5 ó 9 puntos a tenor de la entonces desbocada tabla del I.P.C. Afrenta que como es natural mantuvo a los jugadores en pie de guerra.

¿Pero qué ocurría fuera de España? ¿Hacían algo los futbolistas a ese respecto, allá donde las democracias se afianzaran tras la II Guerra Mundial? ¿Habían servido tantos lustros de sindicalismo libre, para erradicar los últimos grilletes esclavistas de occidente? Pues había de todo. Aunque nuestro país, también sobre el particular, seguía siendo diferente.

En Argentina, país fluctuante entre el populismo peronista y alguna versión democrática a la europea, sacudido de cuando en cuando por dictaduras sangrientas, espejismos de abundancia económica y quiebras sistémicas, durante 1971 su fútbol se mantuvo en huelga nada menos que 21 días. Fue el segundo y más serio plante de los jugadores ante el abuso patronal, tras el conflicto que a caballo de los 40 y 50, acaudillado por Adolfo Pedernera, Alfredo Bello y Oscar Basso, situase a todas las estrellas de River, Boca, San Lorenzo, Estudiantes, Racing o Lanús, en Colombia. Si entonces a Oscar Nicolini, presidente de la Federación Argentina y funcionario del gobierno peronista le costase lo indecible dar su brazo a torcer, ya en los 70 la reacción fue otra, bien es verdad que mediando un primer cierre de heridas en falso. Desde 1973, los jugadores de aquel país fueron reconocidos oficialmente como trabajadores, con todos los derechos de asistencia social y pensiones inherentes a cualquier operario de oficinas y despachos, fábricas, talleres, transporte o comunicaciones. Contractualmente, los deportistas podían fijar desde entonces, en consuno con los clubes, plazos y emolumentos. Concluido su vínculo, los entes podían comunicar por telegrama al jugador en cuestión su propósito de retenerle tan sólo por un año más, siempre que no hubiera existido acuerdo de renovación. En tal caso, la ficha del futbolista se incrementaba en un 15 % de forma automática, y en otro 5 % suplementario si los ingresos por taquilla en el club hubieran mejorado a lo largo del ejercicio inmediato. A partir de esa única prórroga, el jugador quedaba libre.

Luciano Sánchez García, “Vavá”. Tuvo una oferta del Barcelona, irrechazable, pero el presidente ilicitano se negó a traspasarlo. Multiplicar por cinco sus ingresos anuales durante los cuatro años de contrato ofrecidos, le hubiesen ahorrado no pocos sinsabores y apreturas en el futuro.

Fue, por cierto, el caso del lateral mundialista Alfredo César Tarantini, estrella en el once campeón mundial (verano de 1978), junto a los Fillol, Luque, Mario Alberto Kempes, Villa o Ardiles, a mayor gloria del general Videla y los sables de una soldadesca despótica. Concluida su vinculación con Boca Juniors en 1977, hubo de aceptar la prórroga anual durante el ejercicio premundialista, y a su término se paseó por media Europa, pulsando el presunto interés del At Madrid, Valencia, Olympique de Marsella, St. Etienne, Arsenal, Liverpool… Finalmente sus colores serían los del Birmingham, donde tras negociar personalmente las condiciones económicas dejaría pespuntes de un carácter díscolo, conflictivo, petulante y agrio, responsable de distintas sanciones que a la postre habrían de recortar no poco tan envidiable ficha.

La última huelga de futbolistas en Francia databa de 1972, cuando distintas infracciones contractuales achacables a varios clubes propiciaran un plante general. Una semana fue suficiente para que las aguas retornaran a su cauce. El “contrato-tiempo”, no obstante, término para designar un reblandecido derecho de retención, databa de 1969, y fue arrancado tras varios años de quejas, reclamaciones y malas caras. Consistía en el establecimiento de un contrato modelo donde los dos primeros años tenían que ser observados escrupulosamente por cada jugador. Daba igual dispusieran de ofertas astronómicas para cambiar de aires, porque si su directiva se negara a traspasarlo, ningún juez ni el despliegue de malas artes podría abrirle de par en par la puerta. Obviamente los profesionales de aquel fútbol gozaban de reconocimiento laboral, disponían de su propio sindicato (UNFP), Unión Nacional de Futbolistas Franceses, y nada les impedía declararse en huelga, dentro del marco jurídico galo. Quede como curiosidad que ese “contrato-tiempo” fue rubricado por clubes y sindicato durante la etapa de Michel Hidalgo al frente de la organización gremial. Un Hidalgo que tras colgar las botas ejercería fructíferamente como seleccionador francés, y al frente de “Les Coqs” sentara las bases del resurgir balompédico en un país donde el rugby concitaba las mayores simpatías.

Bélgica, poderosa futbolísticamente durante los años 70, con un Anderlecht temible en la Copa de Europa, Van Himst entre los grandes del continente, y una selección presente en fases finales de Copas del Mundo que nuestros jugadores veían por la tele desde casa, disponía de una curiosa y equilibrada fórmula sustitutiva del derecho de retención más convencional. “Gracias a ella nuestro deporte logró espantar la amenaza de huelgas y conflictos entre clubes y plantillas”, sentenciaron una vez, no sin fundamento, portavoces de su Federación Nacional. Y aunque tal reglamento a primera vista pudiera antojarse prolijo, en realidad no lo era tanto.

Al término de cada contrato, los futbolistas podían llegar o no, a un acuerdo de renovación con sus clubes. En el supuesto afirmativo, problema resuelto. Cuando los futbolistas “libres” contasen con mejores ofertas externas o ambicionaran dar el salto a entidades con más prestigio, el club cuyo contrato hubiese caducado debía comunicar a la Federación su deseo de retenerlo, al tiempo de poner precio a su traspaso. Es decir que aun sin contrato en vigor, las entidades podían obtener un resarcimiento económico a su salida. Si ese precio se antojara asumible para alguna entidad, cuestión resuelta de nuevo. La federación visaba los cheques y futbolista y ente de acogida procedían a fijar cuantías salariales, primas por objetivos y plazos de pago. Podía ocurrir, lógicamente, que la tasación resultara exorbitante, disuadiendo a cualquier posible interesado. Entonces, el club donde acababa de cumplir contrato quedaba obligado no ya a hacerle hueco, sino a abonarle anualmente el 8,5 % del precio de tasación, con un mínimo de 345.000 francos belgas (al cambio de 1979 unas 800.000 ptas.). Esa cifra o sobresueldo anual, equivalía a una catalogación de 4 millones de francos, o sea 10 millones de ptas. El jugador quedaba retenido, es verdad, pero recibiendo a cambio una sustanciosa compensación. Por otra parte, tan ingenioso sistema evitaba el abuso. O si se prefiere, convertía las tasaciones en algo así como precios de referencia casi periciales. Y para ilústralo, nada como el ejemplo.

Supongamos que un club enceguecido, o desconocedor de que la avaricia suele romper el saco, decidiera tasar a su futbolista en 10 millones de francos (unos 25 millones de ptas.) y no apareciese comprador. Al muchacho en cuestión le habría tocado la lotería, pues iba a recibir 850.000 francos belgas, o convertidos en pesetas, dos millones extra por cada año de retención. Además, todos los profesionales del campeonato belga estaban acogidos a la Seguridad Social, mediante un convenio específico. Con razón pudo afirmar Albert Roosens, presidente de aquella Federación Nacional, que en el pequeño país de Las Ardenas, la bucólica Brujas o el Gante señorial, habían “logrado estimar el justo valor económico del futbolista, preservando tanto sus derechos como los de la entidad donde se hubiere formado, o mejorado sustancialmente como deportista”.

Corría 1978 cuando los futbolistas españoles trataron de derogar el derecho vitalicio que asistía a los clubes. La pluma de Oñate plasmó así, para “El Correo Español – El Pueblo Vasco”, tan injusta y anacrónica situación.

En la vecina Holanda, por el contrario, no existía tal derecho. Así que al vencer los contratos, o bien ambas partes alcanzaban un nuevo acuerdo, o el profesional era libre de negociar su incorporación a otra entidad. Ante esta última circunstancia, desde el club de recepción debía girarse una cantidad predeterminada, equivalente, por trasladarlo a nuestra actual época, a los derechos de formación. Dicha cifra resultaba proporcionada, en todo caso, al monto de la nueva ficha a percibir. Holanda, además, no ponía impedimentos a los traspasos entre clubes de la misma categoría en plena competición, o a permutas de futbolistas. Algo prohibido entonces en casi todos los campeonatos de Europa Occidental.

Italia, país tan semejante al nuestro por razones de carácter, espíritu de improvisación, gusto por el caos funcionarial y legislativo, así como por los acuerdos sin gran ánimo de ser cumplidos, durante los primeros meses de 1979 se hallaba en plena vorágine normativa. “El vincolo”, tal y como allí se denominada al derecho de retención, parecía a punto de convertirse en historia. Ventajas, o consecuencias, según cómo se vieran las cosas, de pertenecer a la Comunidad Económica Europea, desde donde habían llegado avisos no sólo concernientes a la contratación de futbolistas, sino al hecho de que el “Calcio” siguiera cerrado a jugadores de la Europa Unida. Responsables de Trabajo en Bruselas habían cursado advertencias serias en tal sentido al ente “calcístico”: “Cuando mantienen cerrada la frontera del fútbol a jugadores de la Unión, contravienen el principio de libre circulación establecido para el ejercicio profesional entre países aliados”. O: “El “Calcio” profesional no puede permanecer ajeno a las ordenanzas laborales vigentes, válidas y de obligatorio cumplimiento en todos el territorio de la Unión Europea”. Puesto que esos tirones de orejas habían llegado hasta el Parlamento transalpino, a primeros de marzo, en 1979, los políticos se aprestaban a considerar “un proyecto según el cual quedaran reguladas las relaciones entre Sociedades y futbolistas, mediante contratos con una duración máxima de cinco años”.

Varias estrellas “azzurri” celebraban por adelantado el fin de la vieja tiranía en el solar donde más se pagaba al futbolista. Y si nunca es recomendable vender la piel del oso cuando no se ha descolgado siquiera el fusil, más todavía mediando un foro político tradicionalmente tan dividido, con tanta experiencia en artes de birlibirloque y legislar a medias para no cumplir ni la mitad de lo acordado. Los clubes, por no variar, algunos íntimamente ligados a empresas y poderosos magnates de la industria, ya amagaban con zancadillas. Y la opinión pública veía escasamente factible aquel texto, con toda la apariencia de nacer sin pulso.

Traspasos y cantidades satisfechas en 1ª División, al inicio de la campaña 1976-77.

Pablo Porta y su junta directiva en la Federación Española tenían, al menos, mucho donde elegir. Pero una vez más jugaron a la italiana, rácanamente, cansando al rival, atrincherados como en Numancia, la Zaragoza de Agustina, o los defensores de El Álamo ante las tropas mexicanas del general Santa Ana, conscientes, sin duda, de que hincar la rodilla iba a ser simple cuestión de tiempo. Tanto desde la sede federativa como desde la Asociación de Clubes, en seguida reconvertida en Liga Profesional, se aseguró hasta la saciedad que finiquitar el derecho de retención equivaldría a la muerte del fútbol profesional; que la inflación balompédica alcanzaría alturas estratosféricas, aniquilando a los clubes con menor potencial económico. Y por supuesto que de camino hacia el barranco, la ya gigantesca sangría patrimonial de casi todas las entidades, su ingente deuda, para entendernos, pondría en solfa la viabilidad del propio campeonato liguero, las quinielas y, obviamente, todo el deporte nacional, sustentado no en partidas presupuestarias, sino con los réditos del “1-X-2”. Los deportes minoritarios, las piscinas, canchas de baloncesto y modestos polideportivos municipales construidos con subvenciones de las Diputaciones o el C.S.D., habrían de convertirse en historia. Un discurso catastrofista que caló en muchos ambientes, cargando estilográficas, micrófonos, linotipias y máquinas de escribir, no con tinta o voces templadas, sino con trilita dirigida a los futbolistas y su sindicato. Pocos, muy pocos, amagaron con desarticular tanto maniqueísmo, dirigiendo alguna mirada al despilfarro de muchos clubes, a su desbocado endeudamiento ajeno a los futbolistas, como consecuencia de tanta desmesura en fichajes. Porque eran los clubes quienes hacían crecer dinerariamente las primas de fichaje, los traspasos, año tras año, aunque luego, a poco mal que salieran las cosas, no hubiese con qué hacer frente a las nóminas. Obsérvese, como referencia, lo invertido en traspasos durante el verano de 1976, cara al ejercicio 76-77, en 1ª División. Ricos y pobres podría pensarse nadaban en la abundancia, cuando la realidad acostumbraba a teñir los balances de rojo. Quinientos veinte millones en números redondos, por 40 jugadores. Quinientas veinte lágrimas en el funeral de diez o doce canteras, otrora ferracísimas.

El Decreto 1006 / 85, del 26 de junio, reventó los últimos grilletes esclavistas, asimilados impúdicamente por nuestro ordenamiento laboral, para vergüenza de tantos jueces y legisladores. Se daba cuerpo, así, a la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal de Trabajo (marzo de 1985), ratificando otra sentencia de la Magistratura Nº 13 fechada a finales de setiembre el año anterior. Habían pasado casi siete años desde la huelga que puso contra las cuerdas a clubes y Federación, y nueve meses desde la última (1984), reventada ilegalmente por la patronal alineando a juveniles. Parto larguísimo que habría de hacer de oro a numerosos futbolistas sudamericanos, poniendo precio a su nacionalización. Porque estando limitado el número de extranjeros a dos por club, la obsesión de muchos presidentes consistía en ver casados con españolas a sus fichajes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Guatemala o El Salvador, y si esto fallaba nacionalizarlos tan pronto hubiesen cumplido los dos años de residencia en nuestro suelo, conforme la ley permitía, dejando con ello plazas libres para incorporar nuevos extranjeros.

Y aquellos hombres venidos de ultramar, conscientes de que jurar la Constitución o besar nuestra bandera equivalía a perder libertades, puesto que como españoles quedaban incursos en el derecho de retención, cifraban siempre su recién adquirida españolidad en varios millones de ptas., que prácticamente todas sus juntas directivas abonaban sin rechistar. El fútbol y las cuentas de la lechera siempre se movieron por el mismo camino. Tarde o temprano, aquellos presidentes contaban con multiplicar el ciento por uno traspasando al Real Madrid, Atlético, Barcelona o Valencia, a sus estrellas nacionalizadas.

Merecía la pena arriesgarse. O eso creían, al menos. Lo cierto es que nunca, como hasta entonces, ser español se convirtió en negocio rentabilísimo para quienes tras colgar las botas apenas si regresaran alguna vez a nuestro suelo, de vacaciones, y generalmente invitados.

Otros, bien es verdad, supieron ser agradecidos, echaron raíces y hasta reposan, prematuramente, en nuestros cementerios.

El derecho de retención, último vestigio esclavista, se convirtió en pretérito después de haber causado mucho, pero que mucho daño a demasiados futbolistas. La sindicación deportiva finalmente pudo degollarlo, no sin una dura lucha cuyos pormenores requieren su natural desglose.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO