Amberes, y su mitología centenaria

De José Ignacio CorcueraResulta difícil explicar qué supuso la medalla de plata conquistada por nuestro fútbol en los Juegos Olímpicos de Amberes, sin una breve inmersión histórica.

Desde la guerra napoleónica, los españoles alternaron lentas y costosísimas ascensiones, con bajadas a tumba abierta por el tobogán de una idiosincrasia tan autodestructiva como pendular. Afrancesados y fernandinos, liberales y absolutistas, isabelinos y carlistas, librepensadores y católicos romanos de misa diaria, monárquicos y republicanos, adalides de la modernidad y caciques apegados al agro, masones y limosneros, cortesanos y buscavidas, burgueses y proletarios, magnates del diezmo y contrabandistas irreductibles… Cien años de conflicto en conflicto, de algarabía inútil e ideales ensopados en sangre, entre bellos discursos, arengas rancias y retroceso económico, hasta el marasmo que supusiera la crisis del 98.

Aquel bofetón de realidad se tradujo en misantropía, desazón y dudas identitarias. El sueño imperial desaguaba en pesadilla. Perdido el tráfico mercantil con la perla antillana, Cádiz languideció como esas damas solteras de alta cuna que acumulan arrugas hasta la setentena, sin dejar nunca de ser “niñas”. Incluso una cabeza tan bien amueblada como la de Unamuno, apenas lograría sobreponerse a sus eternas contradicciones. El Cid ya no cabalgaba victorioso. “Una nación que sólo ayer se arrancó las plumas”, ponía en evidencia al solar de Felipe II, Juan de Austria, Fernando e Isabel La Católica, según se dijo en el mismísimo Congreso. De Cuba y Filipinas ya no llegaban quintales de ron, melaza, cajas de tabaco, mantones y dinero a espuertas, sino mutilados famélicos, carcomidos por la derrota, el paludismo, tanta y tan intemporal injusticia, o ataques de disentería. El viejo imperio, embebido en doradas nostalgias, casi ni acertó a poner un pie sobre el estribo del maquinismo. Sólo Cataluña, Vizcaya, y en mucha menor medida Oviedo, acabarían generando una burguesía emprendedora, vista con gran recelo desde posiciones ultramontanas.

Las secuelas de 1898, o parte de ellas, alcanzaron hasta el estallido de la I Guerra Mundial, en 1914. Para colmo, una tremenda gripe iba a llevarse a 200 ó 230.000 compatriotas, mayoritariamente jóvenes, en tres brotes distribuidos durante dos años. Siega temprana estando el país tan necesitado de innovación, por más que desde determinados ámbitos se quisiera ver entre tanto féretro y nubes de incienso, algo parecido al alivio demográfico. Aun con 20 millones de habitantes, España sólo era capaz de proporcionar trabajo productivo a un tercio, mientras vascos, levantinos y catalanes transformaban la neutralidad en negocio, proveyendo y transportando hasta la Europa en conflicto toda suerte de artículos. Aquella burguesía incipiente iba a sextuplicar su fortuna en apenas dos años, como en una noche loca de tapete y ruleta. Con riesgo, es verdad. No sólo ante el bloqueo a mar abierto de los países beligerantes, sino por culpa de unas reivindicaciones sociales no atendidas, que al gangrenar derivarían en reyertas pistoleras, ajustes de cuentas y huelgas salvajes. Aunque el cine o la literatura apenas lo hayan retratado, Barcelona y su periferia se anticiparon al Chicago de la Ley Seca, por su matonismo, insidias alambicadas entre prohombres de cuello blanco, compra y venta de voluntades e incapacidad policial, durante los años 10 y el devenir de los 20.

Cartel de la Séptima Olimpiada moderna.

Del “¡Hasta que sean fuego las estrellas!”, grito anarcosindicalista, se pasó a la dictadura de Primo de Rivera, o “dictablanda”, según juicio de no pocos historiadores. Aquella dictadura con una mano enguantada en seda y la otra en hierro, fue real, mientras lo de incendiar el firmamento no iba a pasar de sueño. Y muy real, también, sería la nueva incertidumbre subsiguiente al armisticio germánico.

Gran parte de aquellos negocios oportunistas perdieron toda su razón de ser en una Europa nueva. Los talleres de armas y fábricas de munición, las de pertrechos, la guarnicionería, ya sin soldados a quienes proveer de botas, o sin demanda de aislantes en cuero para la artillería. Cerraron, también, muchos telares especializados en tejer mantas caballunas o uniformes militares. Otros supieron salir adelante, aferrándose a un nuevo y espectacular concepto del consumismo. Después de tanta tribulación, muchos hombres y mujeres parecieron volverse locos, entregados a la morfina, el descorche de banalidad y una vida vampírica tachonada de vicios al por mayor, ya no inconfesables, sino practicados en público. Cierto que nuestras ciudades nunca fueron París, ni la Babilonia berlinesa, que nuestros nuevos ricos, más que ante la morfina sucumbieron al gusto por el alarde jactancioso, como encender su puro con un billete de 50 ó 100 pesetas en el Casino, para pasmo de camareros y queridas con pisito. Por nuestros pagos, y excepto tres o cuatro locales del Paralelo barcelonés, la fiesta siguió restringida a casas de lenocinio donde los caballeros se cedían la vez, obsequiosos: “Por favor, usted primero, don Cosme, que tiene enferma a su señora esposa y querrá volver pronto a casa”.

España pudo haberse enganchado definitivamente al tren del progreso, reconvirtiendo su industria obsoleta en otra de reconstrucción, pero ni los poderes públicos ni quienes ya se habían hecho de oro tuvieron cabeza para ello. Tan sólo algunas familias, como los De la Sota, con su patriarca convertido en “sir” por agradecimiento de la corona británica ante una ayuda ni mucho menos desinteresada, o los March, diversificaron ganancias admirablemente. Los vizcaínos, sin desatender el negocio naval e invirtiendo en compañías aseguradoras, mercantiles y financieras. Los mallorquines al timón de su Banca y no perdiendo de vista el filibusterismo que antaño tanto margen les proporcionara. Pero el país mayoritariamente encaraba un nuevo descenso por el tobogán. Lo intuían muchos obreros, parte de los intelectuales, la generación del 98, disconforme con casi todo, y en cierto modo hasta la cúpula militar, mientras la política seguía sin reducir el tremendo analfabetismo nacional. Si los maestros vivían en la miseria, ¿a quién iba a tentar la docencia? “Dios proveerá, hijos míos”, clamaban desde su púlpito los presbíteros, mientras en las sedes episcopales bien pudiera especularse sobre si el lobo soviético acabaría disgregándoles el rebaño. Una nueva incertidumbre, o si se prefiere la misma de siempre, asolaba el corazón de nuestros ancestros. El Rif parecía en pie de guerra, otra vez. La prensa sensacionalista, cuando casi todas las cabeceras se empeñaban en serlo, aseguraba que cualquiera con buen oído escucharía el repique de tambores desde Tarifa, si soplaba viento sur. No, 1920 no llegaba precedido buenos augurios.

Por eso, sin duda, y a falta de mejores noticias, aquella medalla de plata supo a gloria.

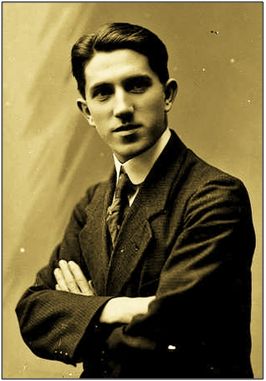

Manuel de Castro, periodista, impulsor en la construcción de Balaídos y uno de los más implicados entes la creación del Real Club Celta, podría haber llevado al Registro de la Propiedad Intelectual “la furia española”.

Y por supuesto, no faltaron quienes para hacerla más atractiva la sazonasen con algún aroma mitológico. El Olimpo, además de otorgar respetabilidad, ennoblece incluso las derrotas. Ensalza el dolor, antes que el placer de la victoria. ¿Acaso no era legítimo endiosar lo terrenal, bajo una antorcha sagrada?

Aquella gesta hispana tuvo en Manuel de Castro, periodista gallego habitualmente emboscado tras el seudónimo de “Hándicap”, un único bardo. Y merced a su ocurrencia cobraría cuerpo el mito de la furia española.

En realidad, hacia 1920 casi todo el fútbol europeo sería visto hoy como exhibición furiosa. Su reglamento, muy permisivo con los contactos, la contundencia de aquellas botas blindadas, el peso de los balones y una técnica individual todavía rupestre propiciaba los choques repetitivos, el patadón sin contemplaciones y las carreras largas, sustentadas en la potencia, antes que en cualquier atisbo de finta. Puesto que podía cargarse a los porteros, éstos salían a despejar de puño con ambas rodillas por delante, o forzando piruetas muy próximas a las artes marciales. Máxime cuando atacantes y defensores caían sobre blando. Porque había, sobre todo en los países meridionales, dos modelos futbolísticos: el de quienes jugaban sobre césped, y el de cuantos competían en campos de tierra endurecida. Por cuanto respecta a España, el norteño, englobando las regiones gallega, asturiana, cántabra, vasca y catalana, y el levantino, andaluz y madrileño. Uno rápido, fuerte y directo; otro afiligranado, con cierta pausa para la elaboración y técnica ligeramente superior. O sea que, tras inscribir al equipo nacional para los Juegos Olímpicos, nuestra Federación tuvo que dilucidar por cuál de esas fórmulas se decantaba.

Tomando como referencia el reparto de títulos nacionales, es decir quienes solían erigirse campeones de Copa, llevaban ventaja los clubes norteños. Algo normal, considerando que sólo dos capitalinos (Madrid y Gimnástica) habían asomado por las finales. Un vistazo al palmarés hasta 1920, ahorra explicaciones. El Athletic Club lucía 8 títulos, incluyendo el de 1902, cuando Bilbao F. C. y Athletic concursaran bajo la denominación de Vizcaya. Le seguían Madrid (5 títulos), Barcelona (4), los iruneses, bajo el nombre de Racing y Real Unión (2), Arenas Club de Guecho y Club Ciclista de San Sebastián (predecesor de la Real Sociedad), con uno. A las finales tan sólo habían llegado, además de los citados, Vigo Sporting, C. D. Español de Barcelona, Basconia, España de Barcelona y la ya citada Gimnástica. El fútbol gozaba de mucho más arraigo por la vertiente norte, pero de ahí a suponer que el Madrid no contaba con elementos capaces de cumplir a plena satisfacción en un elenco nacional, mediaba amplio trecho. Finalmente, el criterio federativo, expresado por su triunvirato técnico (Berraondo, Paco Bru y Julián Ruete) se tradujo en la elección de hombres norteños, argumentándolo así: “Puesto que se va a competir sobre hierba, llevemos futbolistas acostumbrados a jugar sobre ella”. No hubo otras razones para que el grupo expedicionario lo compusieran 5 jugadores de la Real Sociedad, 4 del Athletic, 3 del Barcelona y Vigo Sporting, 2 del Real Unión y Arenas de Guecho, y uno del Racing ferrolano.

Ya estaba el equipo físico, rápido, atlético, con hombres muy altos para la época (Eguizábal, Belauste o Arrate) y contundentes (Patricio Arabolaza). Sólo faltaba aguardar la ocasión. Y ésta llegó ante Suecia el 1 de setiembre, en un campito menor de Amberes, como era el de Boschuil. Los nórdicos se habían adelantado en el minuto 25 por mediación de Dahl y a España le costaba acercarse a las proximidades del portero Zander. Poco después del descanso, Sabino Bilbao envió un pase a su compañero en el Athletic Club, el medio centro José Mª Belausteguigoitia, y éste, luego de chocar con varios adversarios, acabaría empujado el balón hasta las redes. “Hándicap” ya tenía inspiración para su oda en prosa: «Un verdadero “goal” hercúleo», escribió. Y no contento, adornaría la jugada con lo que nadie pudo escuchar desde la grada: el grito improbable de Belauste a Sabino Bilbao Líbano, «¡A mí el pelotón, Sabino, que los arrollo!».

El gol de furia, raza y pundonor estaba servido. La cerrazón de Juan Martín “El Empecinado” y “El Cura Merino”, pigmeos ante un inmenso ejército napoleónico, volvía a imponerse a la lógica. Los últimos de Filipinas, asediados en una iglesia medio en ruinas. Ese individualismo crónico, tan nuestro, convertido en virtud teologal. La fuerza sobre cualquier destreza. El puño, antes que el cerebro. Manuel de Castro González (Vigo, 9-VIII-1885 – 27-VIII-1944) acababa de pasar a la historia de nuestro fútbol cantando un gol libérrimamente, y con derecho a patentar lo de “la furia española”, término que si no verbalizase, nació inspirándose en su crónica.

También Belauste pasó a la historia, con un gol que ni siquiera iba a resultar determinante. Debería haberlo hecho con más razón Patricio Arabolaza, autor del primer tanto para “la roja”, ante Dinamarca, justo el atardecer de nuestro debut internacional. Suyo, incluso, fue el primer gol anulado a España, media hora antes, según parece sin gran justicia. Pero así son las cosas. El ser humano prefiere a menudo recrearse en leyendas, antes que reverenciar la verdad. Guillermo Tell, el Mannken Pis, Robin Hood o Martín Fierro, podrían atestiguarlo sin hubieran existido. Al menos Manuel de Castro llevó consigo parte de aquella gloria cuando, a los 59 años, el tranvía del puerto vigués lo arrollase junto a los jardinillos de Eijo Garay.

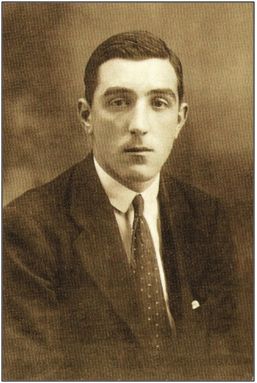

Parte de los componentes de “La Furia”, nombre con que sería designada nuestra selección nacional durante muchos años por países de Hispanoamérica.

Cualquiera que haya jugado alguna vez al fútbol, incluso partidos de solteros contra casados, sabe que es imposible deslizar parlamentos heroicos a falta de aliento. Belauste, con sus 90 kilos y a sólo 5 centímetros de los dos metros, basaba su estrategia en el poderío físico. Pero una vez de retorno, nadie, entre sus compañeros, aseguró haberle oído pronunciar la frasecita. Como mucho, algunos lo dejaron en “¡Sabino, Aurrera!”; o sea “Sabino, adelante”. Pero a medida que el invento de “Hándicap” se hacía célebre, otros irían corrigiéndose. Ricardo Zamora, sabedor de lo que significaba convertirse en mito, aseguró tiempo después que Belauste dijo, palabra por palabra, lo que Manuel de Castro dejara escrito. Ni el propio Belauste se atrevió a tanto, al ser entrevistado por la revista cubana “Carteles” (1937): “Estando yo en posición ventajosa para anotar, y viendo que Sabino avanzaba con la pelota, le dije simplemente: ¡A mí, Sabino, que los arrollo! Después rodamos tres o cuatro por el suelo”.

Ese gol habría valido de poco, si el también atlético Chomin Gómez-Acedo no hubiese anotado otro en el minuto 80. O sin el fallo del sueco Olsson, al lanzar fuera un penalti. Clasificados para una semifinal de consolación -la derrota ante Bélgica por 3-1 en el segundo encuentro convertía la plata en máximo objetivo-, los nuestros aún tuvieron que derrotar a Italia (2-0) y Holanda (3-1), para erigirse en subcampeones. Belauste ya no volvió a marcar y sólo disputó el partido definitivo ante los neerlandeses, detentando la capitanía, como ante Dinamarca y Suecia. Además, el verdadero artífice del éxito español sería Félix Sesúmaga (F. C. Barcelona), pues suyos fueron los dos goles endosados a Italia, y otro par de los que encajase el holandés Mac Neill. Con 4 tantos fue el máximo goleador hispano, y hoy su nombre apenas sugiere algo a nadie. Las puertas del Olimpo se le cerraron injustamente.

Belauste, un medio centro gigantesco que solía incorporarse al ataque. “Hándicap” no hubiese podido elegir mejor protagonista para tipificar la furia combativa.

Sobre la furia no menor con que se empleaban otros elencos, baste algún dato. Si los suecos unieron a su fuerza varios brotes de marrullería, el choque contra Italia ya derivó hacia un no va más. Ricardo Zamora y Bedini II fueron expulsados, por agredirse a puñetazo limpio. Pagaza hubo de abandonar el campo en brazos de las asistencias. Los demás, doloridos, magullados, cubiertos de pellizcos y moretones, con tantas ganas de festejar el triunfo como la ocasión requería; alegres y al mismo tiempo reivindicativos con respecto a la dolosa pasividad arbitral que aquellos Juegos venían poniendo en solfa. Y puesto que en el elenco figuraba un bromista contumaz como “Pichichi”, en seguida irían urdiendo un plan.

Sólo tuvieron que improvisar una especie de estandarte para encabezar el cortejo, vestir con sotana a Belauste, quien por su estatura y rostro enjuto ofrecía una formidable estampa de mosén decimonónico, y ensayar miradas hieráticas mientras caminaban, muy serios, en perfecta formación. Tras un Belauste esparciendo oraciones en lengua vasca, inmóvil en su camilla y con ambas manos sobre el pecho, Pagaza se hacía el muerto. “La gente nos preguntaba qué era aquello y nosotros les decíamos que el funeral de un compañero, caído ante los italianos. Algunos hasta se acercaban a don Paco, a quien convencimos para cerrar el desfile, transmitiéndole su pésame. Casi se nos escapaba la risa”, narraron luego los jugadores del Athletic Club, por las tertulias bilbaínas. La seriedad duró hasta alcanzar la primera taberna, cuando Pagaza se puso en pie gritando: “¡Milagro, milagro!”, mientras los demás coreaban: “¡Con nosotros no pueden ni holandeses ni italianos!”.

Furia, quizás. Pero sobre todo ganas de pasarlo bien y ese sentido del humor necrófilo, que suele evaporarse una vez consumida la juventud más pletórica.

José Mª Belausteguigoitia Landaluce (Bilbao 15-V-1889 – México D. F. 4-IX-1964), desde su regreso de Amberes no volvería a disputar ningún otro partido representando a España. Estuvo entre los convocados para los Juegos de París (1924), más por agradecimiento que en respuesta a sus méritos. Ya nada quedaba en él, capaz de recordar al “León de Amberes”, apelativo que iba a pasear hasta su muerte, aquejado de un cáncer pulmonar. Con 35 años y en muy baja forma, al haberse despegado un tanto del fútbol, el dúo Paragés – Pentland, seleccionador y técnico para la efeméride, prefirieron no alinearle. Veinte años en el Athletic, 7 títulos Regionales y otros tantos de Copa, se iban por la puerta de atrás, aun inscribiendo su nombre con moldes de oro en la historia rojiblanca. Porque tantos años después, junto a “Piru” Gainza sigue siendo el futbolista con más entorchados coperos. Su biografía al margen del balón, además, merece sobradamente alguna pincelada.

Sexto entre los 12 hermanos componentes de una familia con ascendencia en la villa alavesa de Llodio, estudió Derecho en Salamanca y como todos los de su generación en el Athletic nunca pudo vivir del fútbol. Dos de sus hermanos, “Pacho” y Ramón, lucirían junto a él la camiseta rojiblanca, aunque con mucha menos fortuna. Otro de ellos, Federico, le arrastró por la senda política hasta convertirlo en destacado militante nacionalista. Amigo personal de Sabino Arana Goiri, fundador del P.N.V., Federico llegó a ser hombre importante dentro de aquella organización, sin que el propio José María quedase muy atrás, no en vano figuró una vez como candidato a las Cortes. Nadie en Vizcaya era ajeno a su ideología, y por ella hubo de exiliarse temporalmente en Francia (1922), cuando uno de sus discursos levantara ampollas en el despacho de Gobernación, ante su “encendida visceralidad”. Algo después, muchos se sorprendieron al encontrar su nombre entre los escindidos del P.N.V. para legalizar Acción Nacionalista Vasca, hijuela izquierdista y laica, más radical y reivindicativa en sus anhelos nacionales. Un paso en falso, del que poco tardó en desdecirse. Su profundo catolicismo chocaba con la iconoclastia de amplias capas en ese nuevo proyecto.

Casado con una sobrina del celebrado pintor Ignacio Zuloaga, al estallar la Guerra Civil quiso pasar a zona “nacional”, infructuosamente. Volvía a encontrarse incómodo entre los aliados del Lehendakari Aguirre. La cacería de curas y el marxismo recalcitrante no iban con él. Para entonces, además, habían empezado a verlo como mito de otro Olimpo: un nacionalista vasco convertido en referente de la furia española, cuando el credo vizcaitarra propugnaba desandar senderos de confraternización histórica. Afrenta en toda regla a esa nueva España naciente, caudillista y vertical, sustentada en el axioma de “Una, Grande y Libre”. Así que como tantos miembros del P.N.V. acabaría poniendo rumbo a México, tras esquivar la cárcel. Y si desde allí pudo ver a su sobrina Ibone, representando a la nación azteca en una piscina Olimpiada londinense (1948), y a Iker, también sobrino, como regatista a vela en Tokyo (1964), no tendría ocasión de alcanzar el nuevo desfile de este último en los Juegos de México (1968), cuando todo el país se preparaba para organizar su primer Mundial de fútbol.

Belauste, de cualquier modo, no fue el único mito consagrado durante aquellos días de agosto y setiembre en Amberes. Ricardo Zamora, sin la ayuda de Manuel de Castro, aunque a lomos de la prensa internacional, acabaría arrebatando el cetro al mismísimo Júpiter. Sus vuelos y alardes efectistas, la sensación de aplomo que transmitiera, y aquel gesto con que solía aceptar el asombro del graderío, no dejaban a nadie indiferente. “En Inglaterra jugaría poco -sentenció Mr. Pentland una vez, cuando alguien le preguntara por “El Divino”-. Allí los porteros paran balones, y quien busca espectáculo saca entrada para el teatro o el circo”. Pentland sabía de fútbol más que nadie por nuestros pagos, pero le costaba entender que en un futuro ya tangible ese deporte iba a devenir en supremo espectáculo. Zamora, en realidad, fue un adelantado. Quienes más lo criticaban serían los mismos detractores de Jacinto Quincoces, el mejor defensa europeo durante unos años. “Qué manía tiene de jugar la pelota -dijeron de él-. Los defensas a despejarla, como Ciriaco. Para hacer cosas bonitas ya están otros”. El “foot-ball” evolucionaba a toda velocidad, aunque algunos tuviesen problemas para entenderlo.

Ricardo Zamora Martínez, caricaturizado en su doble función de futbolista divo y buen redactor periodístico.

Zamora, en cambio, sí lo vio venir. Muy consciente de lo que representaba habitar en el Olimpo, tan pronto puso un pie en Barcelona pidió más dinero a su presidente. Si no le pagaban de verdad, estaba dispuesto a cambiar de acera. Los dioses, ya se sabe, son ambiciosos, y Ricardo Zamora Martínez, el primer mito auténtico del fútbol universal, impuso su amenaza aun siendo muy joven. Luego cambió de acera, consciente de que la economía del Club Deportivo Español no era tan fuerte como la “culé”, desanduvo el camino cuando los “pericos” tiraron la casa por la ventana, y pulverizó cualquier récord crematístico, ya talludito, al ingresar en el Madrid. “Ricardo, ¿eres partidario del profesionalismo?”, le preguntaron mientras se debatía respecto a si en España iba a ser posible profesionalizar el deporte rey. Respondió sin inmutarse: “Bueno, ¿qué te parece si hablamos en serio?”. Para entonces ya era profesional magníficamente retribuido. Entre prima de fichaje, mensualidades y distintos “bolos” festivos, salía al año en lo económico cuatro o cinco veces mejor que un abogado de éxito, o cualquier buen médico. Todo ello sin contar con las magníficas vistas atribuibles a quien mora por encima del bien y el mal. Algo después, esa condición de tótem le llevó a ser mal mirado desde las dos facciones contendientes en nuestra Guerra Civil. Suele ocurrir con los mitos, al obligárseles a elegir entre el conmigo o contra mí.

Zamora, tal vez inconscientemente, se convirtió en asidero de unos compatriotas tanto o más atribulados que hoy, un siglo después, y con no menos necesidad de aferrarse a algo, para sentirse alguien. Pichichi, en cambio, pudo haber llegado a otros Juegos Olímpicos como ídolo, de no mediar la primera Gran Guerra. Pero salió de Amberes dejando un regusto amargo, como hombre corriente y con pies de barro.

Había hecho lo más difícil; trascender de Rafael Mª Miguel Moreno Aranzadi, su identidad registral, universalizando el apodo, o anotar el primer gol del viejo San Mamés, antes que campo mítico un templo balompédico. Agigantar su figura de metro y medio, haciendo que los niños de un Bilbao creciente soñaran imitarle. O dejar sentado que en un fútbol físico también la astucia servía para domeñar al adversario. Su mismo padre, alcalde de la villa durante los primeros años del siglo XX, sería reconocido en la calle no como Joaquín Moreno, sino por “el aita de Pichichi”. Entre 1914 y 1918, mientras Europa se desangraba, lo había sido todo en el fútbol nacional. Cuatro veces campeón de Copa, tres de ellas consecutivamente, y otras cinco veces en el Regional Vizcaíno, parece anotó 83 goles en 89 partidos, cuando al no existir un torneo de Liga se disputaban muchísimos encuentros menos de lo que andado el tiempo sería habitual. Pero si el nacimiento de la selección española le llegó tarde, también lo hizo coincidiendo con uno de sus peores estados físicos. Acababa de casarse y entre preparativos de boda y larga luna de miel, se sabía muy fuera de forma. A tal punto que, de entrada, rechazó acudir a los Juegos Olímpicos. Tuvo que ser el Sr. Argüello quien, con mucha paciencia y sin regatear ningún argumento, le hiciese mudar de opinión. Aunque de todos modos tampoco es que en Amberes aportase mucho. Su poca presencia física, unida a un gusto contumaz por las francachelas, había ido haciendo mella en su organismo. Disputó los 5 partidos olímpicos anotando un gol en su última comparecencia, el del 3-1 definitivo ante Holanda, a los 72 minutos. Y aquel tanto, en cierto modo, constituyó anticipo de su retiro.

“Pichichi”. Para él Amberes fue broche sin especial brillo, antes de convertirse en mito imperecedero.

Ya jugador fuera de tiempo, cosecharía duras críticas de su público, a grito limpio: “¡Estás acabado, viejo! ¡Retírate!”. Sin entenderlas, y por no seguir escuchándolas, acabaría anunciando un adiós a medias, puesto que pensaba hacerse árbitro. Muy pocos, aunque cueste creerlo, confesaron echarlo en falta por San Mamés. El aficionado futbolístico siempre fue volátil, olvidadizo y cicatero. Más antaño, si cabe, cuando a los astros del balón podías encontrártelos en el café, compartiendo palco, paseando tranquilamente o a la sombra de cualquier árbol, en amigable compañía junto a una jarra de chacolí. Como árbitro, además, no dio la talla. Le faltaba temperamento, o si prefiere autoridad. Así que a los 29 años ya era exfutbolista y árbitro en retiro.

Fue su óbito prematuro lo que hizo de él un ídolo. A la incredulidad inicial, cuando se extendiera el eco de su fallecimiento, víctima del tifus, sobrevino una manifestación de duelo imponente. Casi todos los bilbaínos, mujeres, niños, interesados por el “foot-ball” o quienes nunca dieron un puntapié a nada, se echaron a la calle cuando desfilaba su féretro, en marzo de 1922. Partía así de este mundo el primer medallista olímpico en Amberes.

Otros compañeros suyos junto a la antorcha tampoco tuvieron suerte. Silverio, Sesúmaga o Patricio Arabaloaza, fallecerían igualmente en plena juventud. Artola y Eguizábal perdieron la vida durante aquella barbarie incivil orquestada en 1936. El último superviviente fue Sabino Bilbao, tío de Plácido, otro futbolista que también tuvo ocasión de lucir en rojiblanco, además de imponer su arrancada en el Guecho, Indauchu, Real Valladolid, Recreativo de Huelva, Arenas guechotarra, Boston Beacons de los Estados Unidos, Estepona y Melilla. Sabino Bilbao, coprotagonista en una jugada poco exquisita, pero a la postre mítica, se fue para siempre en Guecho, durante 1983. Y a tenor de la evolución que iría experimentando nuestro equipo nacional, desde la lucha espartana al toque primoroso, cabe decir que con él se apagaban, quién sabe si para siempre, los pebeteros de una furia extemporánea.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO