Recusaciones arbitrales: un desahogo por la paz

De José Ignacio CorcueraAntaño, viendo a los árbitros ataviados con su sempiterna ropa negra, cualquier espectador de fútbol poco avezado pudo pensar que estarían guardando luto riguroso. Ya decir verdad, si eso ocurría durante los años 50 y gran parte de los 60, en el pasado siglo, razones tenía el colectivo del silbato para estar de duelo.

Dedicarse al arbitraje, entonces, máxime en categorías modestas, equivalía a la aceptación de agresiones, lluvias de insultos y vituperios cantados a voz en cuello desde el graderío, una suma de insolidaridades, tanto sobre el césped como en los despachos del balón y hasta, en casos extremos, el posible rescate de la Guardia Civil o Policía Armada, con disparos al aire. Todo eso por muy poco dinero y a costa de ser mirados como el garbanzo negro de una fiesta pasional, donde siempre se imponía la víscera al cerebro. Cualquier somero repaso al anecdotario de aquellos trencillas heroicos, puede que hoy día se nos antoje relato surrealista, aun dejando en el tintero las peripecias más abracadabrantes. Se la jugaban, ya lo creo. Y repetían al domingo siguiente, inasequibles al desaliento, tal y como el slogan falangista había inoculado en seseras y corazones. Sin duda, estaban hechos de otra pasta.

Corría la temporada 1954-55 cuando el aún neófito colegiado manchego Muñoz Morales llegó hasta Herencia, dispuesto a pitar un choque de categoría Regional entre dicho club y el Manzanares. Llegada la hora del encuentro, no había rastro ni noticias de los visitantes. Y como la cosa siguiera igual una vez cumplido el plazo límite de cortesía, extendió el acta de incomparecencia. “Bueno, señores -dijo a los directivos del Herencia-, pues abónenme ustedes la minuta”. Poco faltó para que se le rieran en la cara: “Va usted listo si pretende cobrar, cuando no ha soplado siquiera el silbato. Aquí sólo pagamos si hay partido”. Lógicamente sobrevino la discusión. “Que han de hacerlo, hombre, puesto que yo he venido hasta aquí”. “Mire por dónde, yo también estoy aquí y le digo que no va a ver un duro”. “Informaré a la Federación”. “Como si informa al Papa. Y no se ponga gallito, que a lo peor acaba cobrando de otro modo”.

Muñoz Morales tuvo que plegar velas. Y puesto que desde Herencia hasta Alcázar de San Juan no existía medio público de locomoción, se dispuso a cubrir los 12 kilómetros de trayecto a pie. En mala hora, ya que a poco de salir se le hizo de noche y empezó a llover torrencialmente. Con tan tremendo aguacero, la maletita de cartón donde portaba su uniforme arbitral comenzó a reblandecerse, viéndose, de pronto, sujetando sólo el asa de hojalata y con todo el atuendo deportivo por el suelo. ¡Y venga agua y más agua!.

Al tropezar con una caseta de camineros aporreó el portón insistentemente, sin obtener respuesta. La noche, a causa de los nubarrones, no podía ser más completa. Para colmo, la trabilla del pantalón, quién sabe si ante el peso que fue adquiriendo la tela empapada, acabaría rasgándose. Por fin, desde lo alto de una cuestecilla pudo ver las luces de Alcázar de San Juan en la lejanía. Habían pasado dos o tres coches, ciertamente, pero sus enérgicos gestos para detenerlos, unidos al deplorable aspecto que presentaba, sólo se tradujeron en imponentes acelerones. Tres horas después de abandonar Herencia, cuando el diluvio había amainado bastante, alcanzó el casco urbano de Alcázar. A buenas horas, se dijo. Estaba aterido, enfadado consigo mismo y harto de preguntarse por qué diantre se le ocurriría meterse en estos líos. Además, muy consciente de su apariencia sospechosa, prefirió adentrarse por las calles más alejadas. Craso error, puesto que tan pronto se hubo cruzado con el primer guardia, fue conducido al cuartelillo. “¡Qué barbaridad! -remataba el desenlace, entre risas, tiempo después, cuando tanta fatiga devino en anécdota-. ¡Lo que me costó convencer a esos hombres que era un pobre árbitro, a quien las cosas se le habían dado mal en Herencia!”.

Salarios arbitrales, según la circular Nº 5 de la Federación Española de Fútbol, aplicables a partir del ejercicio 1953-54. La relación incluía una errata, pues donde indica 1ª División y torneo que califique, debería recoger 3ª División. Muñoz Morales tendría que haber cobrado en Herencia 100 ptas. escasas.

Otras veces los hombres de negro salían peor librados, como ocurrió durante la disputa del último partido correspondiente a la Regional Aragonesa, en mayo de 1954. El Utebo y La Montañesa dilucidaban el título en el campo de los primeros. Y claro, puesto que el once local no lograse arañar sino un insuficiente empate a 2, el partido acabó entre golpes, carreras, patadas y bastonazos. Tanto el señor Escaño Ibáñez, árbitro aragonés, como sus jueces de línea, apellidados Pastor y Costart, tuvieron que ser atendidos en la Casa de Socorro zaragozana. Tras practicárseles distintas curas y cerrar con puntos alguna herida, el juez principal y uno de los auxiliares pudieron ir a sus domicilios. No así el Sr. Costart, cuya rotura del peroné izquierdo exigió hospitalización.

Apenas tres meses antes, en febrero de 1954, el trencilla andaluz López Alamillo, afecto a la delegación de Córdoba, las había pasado de a kilo mientras dirigía el choque Úbeda – San Fernando correspondiente al grupo 6º de Tercera División. Puesto que el informe elaborado por la delegación cordobesa para ser remitido a Sevilla, es lo bastante explícito, huelgan muchos comentarios:

“Cuando el partido iba 1-1 se produjo un ambiente de febril coacción contra el aludido, invadiendo el público el terreno de juego cuatro veces, al punto de quedar interrumpido el partido en una ocasión durante 12 minutos, sin que encontrara el juez de la contienda asistencia protectora, y sin que fuera evitada la acción directa y ruda contra él mismo, a quien se exigió, en dramático clima, que continuara el partido “hasta que venciese el Úbeda”. Así sucedió, prolongándose indefinidamente el encuentro hasta que marcaron los locales”.

Tras el pitido final, aquel hombre fue llevado al cuartel de la Guardia Civil, y más tarde trasladado a Baza, donde, gallardamente, no sólo se negó a entregar el acta, sino que estableció contacto con el Colegio Regional Andaluz y la Federación Sur tan pronto obtuvo conferencia telefónica. Su acta definitiva recogió además, sin ambages, que el resultado definitivo había sido de igualada a uno, “ya que el segundo gol fue logrado fuera del tiempo reglamentario y en prórroga impuesta, acatada ante los riesgos que personalmente corría”.

Por supuesto, habría de darse oficialidad federativa a ese 1-1, imponiéndose al Úbeda la sanción económica habitual para hechos de esta índole. Liviano castigo, por lo demás, como en seguida veremos.

Acertada visión de arbitraje en categorías modestas, a finales de los 40, según el dibujante bilbaíno Luis del Olmo.

A tales extremos llegó la inseguridad de muchos colegiados, y tan tremenda fue su indefensión, cuando en campos difíciles disponían por todo amparo de una pareja de la benemérita, o como máximo un cabo y tres números, que desde las distintas Territoriales irían impartiendo instrucciones, resumidas según el viejo aforismo de “por la paz, un avemaría”.

Consecuente con los nuevos postulados, cierto árbitro apellidado López, encargado de lidiar un Linares – Elcano allá por diciembre de 1963, no tuvo inconveniente en conceder un penalti a los locales, cuando el marcador señalaba empate a uno y la temperatura ambiental auguraba bastante más que una simple erupción volcánica. Según el informe del propio colegiado, parece que el penalti no existió, que los jugadores locales se empeñaron en lanzarlo, por más que junto al punto fatídico les advirtiese “que si lo tiraban, no valía”. Y como el portero, muy consciente de que el horno estaba para pocos bollos, tampoco hiciese mucho por atajarlo, el equipo jienense pudo irse al vestuario celebrando su irreal victoria.

Pero he aquí que el conflicto acabaría enredando a dos informadores, con versiones contradictorias de lo acaecido. “Banderín”, corresponsal en Linares, y “Borbujo”, desde la sombra de la Giralda, no escatimaron ni tinta ni papel en la defensa de su particular verdad. El denuedo con que ambos se emplearon llevaría el diario “Marca” a contemporizar, mediante una columna firmada por Ernesto Del Mar. Hecho por demás insólito, tratándose de acontecimientos con carácter muy local: “Por lo que se ve, con el penalti pasó lo que suele ocurrir con las visitas de los niños; que se encaprichan de cualquier cosa y a la hora de la despedida se niegan a devolverla. “Ya te la mandaré mañana, Mercedes; al chico se le pasa la perra en seguida”. Y esto, según el informe, es lo que sucedió el Linares”.

Desde “Marca”, claro está, se decantaron por la versión de Borbujo. En parte porque su relato sobre un acta suscrita con el tanteo de 2-1, invalidada telefónicamente tan pronto el árbitro se consideró a salvo, se antojaba más verosímil. Pero sobre todo porque Borbujo era corresponsal del deportivo madrileño desde la capital hispalense. Tampoco era cuestión de dejar tirado al compañero.

El 30 de octubre de 1966, cierta crónica de la prensa navarra muy bien pudiera sumergirnos en el ingenioso cine de Rafael Azcona y Luis García Berlanga. Rezaba así:

“Un espontáneo de 75 años fue el artífice de la victoria obtenida por el conjunto local en el partido de fútbol de Segunda Regional disputado el pasado domingo, entre el Cabanillas y el Muskaria de Tudela.

El partido transcurría sin que ninguno de los dos equipos pudiese perforar la puerta contraria. En un avance del Cabanillas, un chut a media altura salió desviado tres o cuatro metros a la derecha de la portería. Un espectador de 75 años devolvió la pelota al terreno de juego, mediante un rodillazo, con tan buena fortuna que la jugada sería aprovechada por un delantero del Cabanillas, para anotar el gol de la victoria. La maniobra pasó inadvertida al árbitro de la contienda, Carmelo Ausejo, que dio validez al tanto, entre el estupor de cientos de espectadores imparciales.

Ante la protesta de los seguidores del Muskaria, una treintena de partidarios del Cabanillas se lanzaron al campo, aclamando al árbitro para que no rectificara. El entrenador del Muskaria, Emilio Peinado, saltó también al terreno de juego, intentando demostrar al colegiado su error. Sería agredido y derribado por los excitados hinchas del Cabanillas, mientras el gol subía al marcador.

El Muskaria ha recurrido ante la Federación Navarra, pidiendo sea anulado el encuentro, puesto que la validez del mismo podría traer consecuencias desagradables”.

Al día siguiente una nota de “Alfil” fechada en Tudela, recogía brevemente:

“Esta misma tarde, con ocasión de la intervención del mismo árbitro en la localidad de Murchante, varios aficionados del Muskaria -medio centenar- se han desplazado con el exclusivo objeto de abuchearle. En Murchante se han producido a lo largo del encuentro varios incidentes desagradables”.

Si tuvo que contemporizar mucho el Sr. Carmelo Ausejo, o si como sugiere el texto de “Alfil” pudo salir relativamente ileso, es algo que desconocemos. En todo caso, no parece se viera en la necesidad de pitar el penalti del miedo.

Así bautizó la prensa al “por la paz un avemaría” de no pocos árbitros en peligro. Prensa nacional, incluso, no ya la de ámbito más reducido, susceptible, por ello, de incurrir en juicios parciales. Concluía febrero de 1964 cuando en la provincia pontevedresa, el árbitro Juan Balsa sintió en sus carnes la aguda dentellada del miedo.

El humor de Orbegozo, para un asunto muy serio.

Ocurrió, en cambio, durante la disputa de un Bueu – Foz, correspondiente al Grupo 1º de Tercera División. Según escrito enviado a la Federación Gallega de Fútbol desde la directiva del Foz, los hechos se desarrollaron así: “Después de señalar penalti contra los locales, y ante la indignación que el cobro de dicha pena causase entre los espectadores, el árbitro se dirigió a Hermida, encargado de ejecutar el castigo, diciéndole textualmente: “Envía el balón fuera, o de lo contrario aquí nos matan”. Hermida, para dar la victoria a su equipo, lanzó el balón sobre el marco, consiguiendo elevar el gol al tanteador. Pero entonces el árbitro, incomprensiblemente, anuló el gol arguyendo fuera de juego. Puesto que no ocurriera ninguno de los casos tipificados en el Reglamento para anular un tanto, y éste se produjera limpiamente, sin rebote en el poste ni pase a un compañero situado en posición ilegal, debió haberse dado por válido”.

Había que tener afición y un arrojo no menos sólido que el de los más bragados toreros. Y Juan Balsa, pese a sus manejos con el penalti, era de los que andaba sobradito. En 1979, 15 años después de su mal trago en aquel Bueu – Foz, ya era un juez muy reconocido por la Territorial Gallega. Y eso, aunque pueda antojarse paradójico, no siempre le reportaba beneficios, tal y como desarrollase “El Correo Gallego” bajo un elocuente titular -“Las penalidades de un árbitro”-, que Víctor Tobío, redactor del medio, justificaba así:

“En 24 horas, tres partidos pitados y sin llevarse nada a la boca. El sábado por la tarde dirigió la semifinal de Juveniles Compostela – Arosa. El domingo de mañana tuvo que desplazarse a Vigo para dirigir la otra semifinal de Juveniles Apóstol Santiago – Atlético Orense. Y por la tarde, sin tiempo material para comer, tuvo que arbitrar el Aguiño – Carreira, con desplazamiento desde Vigo a Ribeira entre partido y partido”.

Este hombre orquesta del Colegio Gallego también pitó la final de Copa en dicha categoría, el 21 de junio del 79, en las instalaciones santiaguesas de Santa Isabel, choque resuelto por 1-0 a favor del Atlético Vista Alegre. Al término del partido, la directiva anfitriona tuvo el detalle de obsequiar al trencilla y los dos entrenadores con placas conmemorativas, de esas que siempre lucen en una vitrina o sobre el aparador del salón.

Sin duda esa afición se alimentaba de orgullo. Porque lo que es dinero…

Sin salir de Galicia, veamos cómo tradujo en vil metal el propio “Correo Gallego” (año 1968, cuando Juan Balsa purgaba sus días festivos entre gritos, paraguas amenazantes y barro a espuertas) la contabilidad de cierto devoto del silbato, por demás modélico:

“Un árbitro amigo mío, residente en Santiago, me contó sus cuitas hace algunos días. Resulta que como “trencilla” de modestos que es, fue encargado de arbitrar un partido en Órdenes, para lo cual recibió las dietas correspondientes, según sigue:

Para comer…………. 75 ptas.

Viajes………………. 31 ptas.

Arbitraje……………. 50 ptas.

Total…………… 156 ptas.

De estos haberes, dedujo los gastos que siguen: Dos actas enviadas a la Fed. Gallega de Fútbol, 2 ptas.; 2 actas a la Delegación de Santiago, 2 ptas.; otras 2 actas a cada uno de los equipos, 2 ptas. Cuatro sellos de Correos, 6 ptas. Desgaste de bolígrafo, 0,50 ptas. Comida, 25 ptas. Lavado de uniforme, 30 ptas. Desgaste de equipaje, 15 ptas. Obsolescencia de silbato, 0,50 ptas. Merienda para reponer fuerzas, 25 ptas. Invitaciones para agradecer el “auto-stop”, 50 ptas. Invitación de café a los linieres, 15 ptas. Total de gastos… 173 ptas.

En resumen, mi amigo árbitro registró una pérdida para su peculio particular de 17 ptas. Otra vez tendrá que desplazarse a pie, para que el arbitraje le proporcione algún ahorro”.

Sin ver apenas un duro, bastante hacían apañándoselas con El Penalti del Miedo. ¿Acaso pretendía alguien que los árbitros cayesen con las botas puestas, estando tan absolutamente desamparados desde instancias que deberían defenderlos a capa y espada?. Bastará revisar unas cuantas sanciones correspondientes al ejercicio 1967-68, impuestas por el Comité de Competición madrileño al Socuéllamos, Quintanar, Pedro Muñoz y Getafe, para extraer conclusiones.

“Multar con 500 ptas. al club por lanzamiento de piedras contra el árbitro desde el público, durante varias fases del encuentro”.

“Multa de 700 ptas. al club por lanzamiento de piedras al árbitro durante el partido, resultando alcanzado el mismo”.

“Multa de 1.000 ptas. por lanzamiento de piedras y botellas desde el graderío y agresión al árbitro, siendo el club reincidente en estos hechos”.

Desde luego no se les iba la mano a los jueces de competición, castigando tanta barbaridad. Únicamente 1.000 ptas., la séptima u octava parte de un salario mensual corriente por esos años, hallándose en peligro la integridad física del colegiado, los linieres y cualquier futbolista. Sin duda era preferible que a los trencillas les robasen el reloj, conforme le ocurrió unos lustros antes a Carlos Echevarría, andado el tiempo directivo del Comité Central de Árbitros y a la sazón designado para un Betis de Madrid – Sporting Vallecano, en el desaparecido campo de Las Delicias.

Concluida la primera parte, un sector del público pudo contemplar, extrañado, cómo el juez y sus linieres miraban y remiraban al suelo, sin encontrar nada. Según se supo, al árbitro se le había caído el cronómetro, por rotura de la correílla, y éste no aparecía. Un espectador, entonces, le hizo señas con energía. “Yo he visto cómo un jugador del Sporting Vallecano, mientras el balón estaba en juego, se acercó al público y entregó algo a un conocido”, informó. El espectador con tan buen ojo fue conducido hasta la caseta, para que pudiese identificar al futbolista en cuestión. Al ser reconocido, éste dijo que, en efecto, se había encontrado un reloj, y lo entregó a un amigo para que lo guardase por si aparecía el propietario. De inmediato trataron de encontrar al amigo, pero fue imposible porque, amoscado, prefirió salir pitando. En cuanto concluyó el partido, árbitro, jugador y un guardia partieron hacia el domicilio del “depositario”. Les tocó esperar. Y mucho. O aquel individuo era un juerguista, o tenía motivos para suponer pudieran estar esperándole. Hacia las doce de la noche, con los serenos adormeciendo su pluriempleo en las penumbras más discretas, apareció por fin, sin haber empeñado el cronómetro, quizás al no encontrar un Monte de Piedad abierto. Obviamente tuvo que devolverlo, antes de partir hacia comisaría con su compadre futbolista.

Se entenderá que los árbitros de elite, tras forjar su aprendizaje en un ambiente tan hostil, estaban más que acostumbrados a la indefensión, el ninguneo y las trifulcas. Y a pisar de puntillas, también, para pasar desapercibidos. Característica esta última muy bien aprovechada por los rectores federativos, con el beneplácito, por triste que se antoje, de quienes antaño tuviesen voz en el Comité. Sólo así se explica su acatamiento del disparate que significara el derecho de recusación.

Se entenderá que los árbitros de elite, tras forjar su aprendizaje en un ambiente tan hostil, estaban más que acostumbrados a la indefensión, el ninguneo y las trifulcas. Y a pisar de puntillas, también, para pasar desapercibidos. Característica esta última muy bien aprovechada por los rectores federativos, con el beneplácito, por triste que se antoje, de quienes antaño tuviesen voz en el Comité. Sólo así se explica su acatamiento del disparate que significara el derecho de recusación.

Desde que el fútbol comenzase a concitar devociones y al compás de su creciente potencial económico, las quejas de los clubes por el trato arbitral devinieron en problema endémico. No era lo mismo para las taquillas ocupar puestos cabeceros, que navegar en la mediocridad. Y peor aún, claro, la exposición a un siempre dramático descenso. Por otra parte, salir derrotados en casa o sufrir goleadas sangrantes fuera, podía traducirse en disgusto del público, gritos mirando al palco y exhibición de pañuelos. Siempre había razones para sentirse a disgusto con el desempeño de los trencillas, exigir a tal o cual colegiado y convertir los plenos federativos en una suma de amenazas, llantos plañideros e imputaciones por direccionamiento torticero. Hasta que alguien tuvo la idea de contemporizar, otorgando a los clubes, o para ser más exacto a sus juntas directivas, la facultad de recusar a cuantos considerasen particularmente hostiles, entre el gremio del silbato.

Las recusaciones vinieron a ser, en suma, algo así como un lavatorio de manos en la palangana de Pilatos. Mejor que los clubes tomasen por enemigo al señor de negro, que a los propios federativos. Es más, desde el órgano rector podían presumir de máxima transparencia, porque sólo quien no tuviese nada que esconder podría otorgar a sus afiliados tamaña fuerza coercitiva. Al menos a sus afiliados más señeros, porque este derecho regía tan sólo en el ámbito más profesional.

Los colegiados, rebaño ovino bien pastoreado, ofrecieron muy poca, por no decir ninguna oposición. Se tomaron el hecho de que cualquier club los recusara como una deslealtad más del fútbol para con ellos. Una nueva genuflexión en su viacrucis, silbato al hombro.

Al poco tiempo, en la propia F.E.F. se empezó a entender que la avalancha de recusaciones derivaba en un problema nuevo: el de la falta de árbitros. O en todo caso la dificultar de encajarlos jornada tras jornada, entre los siete u ocho enfrentamientos dominicales. Tuvieron que limitar las recusaciones -a la fuerza ahorcaban- a sólo dos por club y temporada, estableciendo, además, una caducidad temporal suficiente para que antiguos enojos y sofocones se olvidaran, o que éstos hallasen remplazo con nuevas y más dolorosas afrentas. Ello no fue óbice para los presidentes de casi todos los clubes siguieran hablando de “recusaciones a perpetuidad”. Debían creer que así su masa social se sentiría más y mejor vengada.

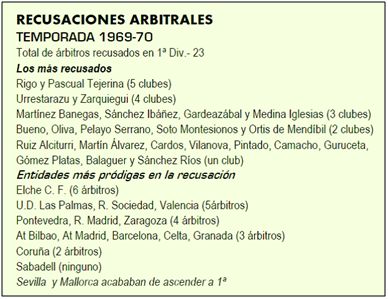

Probablemente arroje alguna claridad el siguiente cuadro sinóptico, desglosando los recusados por cada equipo de 1ª División la campaña 1967-68, tomada como ejemplo no muy aleatorio.

De los 27 árbitros, sólo 9 podían intervenir en cualquier terreno, al estar limpios de recusación: Cardós, Ibáñez Alarcón, Rigo, Herrero Verdejo, Martínez Banegas, Sánchez Ibáñez, Sánchez Ríos, Oliva y Vilanova. Ni siquiera los más afamados trencillas salían indemnes: At Madrid y Betis tenían recusado a Juan Gardeazábal, y Barcelona y At Bilbao a Ortiz de Mendíbil y Zarquiegui, respectivamente. El Barcelona, por su parte, rizaba el rizo tachando de su lista a 3 de los 4 recién ascendidos desde 2ª División: Camacho, David Aguado y Urrestarazu. El cuarto se libraba, en realidad, por fuerza mayor, puesto que Vilanova Pericás tampoco podía pitarles, al ser colegio catalán. La Real Sociedad, como recién ascendido después de varias campañas en el purgatorio de 2ª, mantenía su casilla a cero. Sin embargo C. D. Málaga y Real Betis, las otras dos novedades en la elite, preferían vengar viejas e hipotéticas afrentas purgando a Barragán y Gardeazábal.

De los 27 árbitros, sólo 9 podían intervenir en cualquier terreno, al estar limpios de recusación: Cardós, Ibáñez Alarcón, Rigo, Herrero Verdejo, Martínez Banegas, Sánchez Ibáñez, Sánchez Ríos, Oliva y Vilanova. Ni siquiera los más afamados trencillas salían indemnes: At Madrid y Betis tenían recusado a Juan Gardeazábal, y Barcelona y At Bilbao a Ortiz de Mendíbil y Zarquiegui, respectivamente. El Barcelona, por su parte, rizaba el rizo tachando de su lista a 3 de los 4 recién ascendidos desde 2ª División: Camacho, David Aguado y Urrestarazu. El cuarto se libraba, en realidad, por fuerza mayor, puesto que Vilanova Pericás tampoco podía pitarles, al ser colegio catalán. La Real Sociedad, como recién ascendido después de varias campañas en el purgatorio de 2ª, mantenía su casilla a cero. Sin embargo C. D. Málaga y Real Betis, las otras dos novedades en la elite, preferían vengar viejas e hipotéticas afrentas purgando a Barragán y Gardeazábal.

Si comparamos esta situación con la del ejercicio anterior, destaca el cambio drástico del R. C. D. Español, que pasaba de 9 recusados a ninguno. Y eso que orgánicamente tampoco habían cambiado mucho las cosas entre los “pericos”, por más que ocupara su poltrona Juan Vila Reyes, sustituyendo a José Fusté. Vila Reyes, no obstante, había presidido la Comisión Deportiva españolista durante el campeonato 1966-67, distinguiéndose, como tal, con una contundente campaña contra los colegiados, a raíz de la cual sería conocido como “El Rey de las Recusaciones”. ¿Qué había ocurrido, pues, entre la calle Córcega 300 -su sede social- y el campo de Sarriá? Pues sencillamente, que el balón y la plantilla supieron mostrarse generosos con un tercer puesto, por delante de At Madrid, Zaragoza, Valencia y At Bilbao. El Real Madrid, campeón una vez más, tampoco tachó a nadie de su lista. Cuando las cosas ruedan en lo deportivo, antes, ahora, y probablemente en el futuro, los árbitros fueron, son y serán vistos como santísimos varones.

La desmesura que representaba el omnímodo derecho concedido a los clubes, y sobre el uso tan injusto como caprichoso que del mismo hacían, justifica cierta reflexión: el vizcaíno Ortiz de Mendíbil, pese a ser el mejor puntuado durante la campaña 1966-67, era visto casi como un veneno por la entidad “culé”. Zarquiegui, con la segunda puntuación mejor, el maltrecho Gardeazábal, a causa de distintas lesiones (4º), Medina Iglesias (5º), o Pintado (6º), también figuraban en la lista negra. El asturiano Medina Iglesias tachado por cuatro clubes, nada menos. Paradójicamente, Herrero Verdejo (19º), Cardós Sanchís (20º), Ibáñez Alarcón (21º), Martínez Banegas (16º), o Sánchez Ríos (18º), no parecían haber ofendido a nadie. ¿Quién podía ver en aquel tejemaneje una solución, cuando se penalizaba la calidad y salían indemnes los mediocres?.

Humor negro de Néstor, sobre los hombres de luto, fechado en 1970.

Adolfo Bueno Perales, el recusado por más clubes, había quedado 7º, entre 27, en la puntuación otorgada por los propios clubes, delegados federativos y responsables del Comité. No se lo explicaba, pese a su intento de mostrarse comedido en la entrevista que ofreciese, junto al Ebro y la Pilarica, al reportero Ángel Jiménez. “A tenor de los tanteos registrados en los partidos que dirigí la pasada temporada, con repetida puntuación del visitante, era de esperar que alguien quedase descontento” -se condolía, poniendo también a parte de la prensa en su punto de mira-. “Me ha llamado la atención el modo de titular, refiriéndose a mí como el árbitro menos deseado. No soy ningún leproso para merecer este calificativo en letra impresa. Respecto a las razones, he dirigido encuentros complicados, algunos de rivalidad regional, en los que hubo expulsiones, amonestaciones y penaltis”. Tenía razón. Los cuatro recusantes, At Bilbao, Las Palmas, Pontevedra y Sevilla, perdieron puntos en casa y pecharon con expulsiones. A varios de ellos también los había dirigido en otros choques, logrando entonces favorables puntuaciones, tan sólo porque la feria les fue bien. “Sería más justo esperar una recusación después de tres o cuatro notas desfavorables, pero nunca después de tres o cuatro positivas y una sola negativa”, consideraba, no sin lucidez.

Parecía obvio. Quien desease evitar recusaciones, haría bien contemporizando con los clubes locales, midiendo a los contendientes con distinto rasero y, sobre todo, haciéndose el ciego dentro de las áreas. En suma, mostrándose casero. Puede que la fórmula no bastase para lucir los distintivos de UEFA y FIFA, pero lo mantendría ocupado muchos domingos. Todo ello sin contar con lo que iba a facilitar el trabajo a los del Comité Central. Porque esa era otra. Cuadrar las designaciones semanales, entre tanto recusado, tenía mucho de puzle enrevesado.

Justo desde el inicio de aquella temporada, José Plaza actuaba como regente del Comité sin cobrar una sola peseta, tal y como era norma de la época. Apenas había aterrizado y ya se encontró con un cambio en el método de designación arbitral. Otro más, no menos polémico que el anterior. Y es que desde los albores del fútbol se había ensayado casi todo: Designación directa, matizada, por sorteo, en función de puntuaciones… Los clubes siempre parecían tener motivos de queja y mucho que reprochar, habiendo entre los de negro, conforme se aseguraba, halcones y palomas. Todos querían contar con halcones en campo adversario y palomas en el propio, pero desde bastantes poltronas se aseveraba que tan sólo las entidades pudientes eran favorecidas con semejante don. Por fin, y para colmo, una nueva restructuración federativa iba a restar 12 clubes a la Segunda División, con la consiguiente catarata de descensos en el panorama arbitral. Apenas nada si se compara con otra escabechina todavía borrosa, por más que ya asomase en lontananza: El degüello de nuestra 3ª categoría, hasta reducirla a la mitad.

Todo ello tuvo como consecuencia la aparición de críticas en un colectivo caracterizado por su disciplina espartana. Y hasta algún amago de rebelión.

Antonio Martínez Pirón había sido trencilla durante muchos años, luego presidente del Colegio Extremeño, y en diciembre de 1967 procurador en los tribunales. Galardonado con el título de “árbitro de mérito”, su voz pesaba mucho entre el colectivo pacense. Por ello, sin duda, se decidió a subir el tono por toda la península: “Se intenta convertir a los colegiados en esclavos de los clubes -dijo-. Una inconfesable política ha desplazado a la técnica de administrar justicia”.

José Plaza. Heredó un sistema de designación arbitral que no le gusta y acabó despojando a los clubes de aquel derecho a recusar, tan injusto para el colectivo del silbato.

Según su criterio, era como si en la vida civil se reservase a los litigantes y procesados la calificación de jueces y magistrados. ¿Acaso semejante fórmula no cercenaría cualquier asomo de independencia judicial? Para acabar con la tiranía de los clubes y el seguidismo del Comité Nacional, propugnaba se constituyera una Asociación de colegiados antiguos y actuales que, de consuno con los más altos estamentos deportivos, fijase atribuciones, competencia y jurisdicciones, para la organización arbitral. “Porque ahora se les priva de llevar hasta los organismos deportivos a sus legítimos representantes -argumentaba-. No se les permite opinar en asuntos que atañen a su propia vida corporativa. Sus directivos reciben el nombramiento a dedo, sin pulsar siquiera la opinión del conjunto, carecen de defensa, se les impide administrar sus fondos y, en fin, quedan reducidos a subalternos cuando constituyen el único cuerpo técnico del que dispone el fútbol”.

Apuesta peligrosa en 1967, cuando los nombramientos “digitales” constituían norma y el acatamiento una virtud poco menos que teologal. Las asociaciones gremiales, por esa época, veían reducido su papel a lo puramente folclórico, pues para cuestiones de otra índole ya estaba el sindicato vertical. Por supuesto nadie pensaba tolerar agrupaciones vecinales donde imperase un tono reivindicativo. Los escasos grupos que así se postulaban eran tachados de “rojos”, como los curas que con paleta y casco, encaramados al andamio, pretendían esparcir el germen de la justicia social. Curas comunistas, se les llamaba, poniendo en el vituperio tanta descalificación como aroma a azufre. En semejante panorama, los llamamientos del extremeño a “la integridad e independencia para castigar y absolver, sin que nos obliguen a mirar el color de las camisetas antes de aplicar nuestras decisiones”, estaban irremediablemente condenados al fracaso.

Orbegozo con otro de aquellos chistes, que bien pudieran pasar por editoriales.

Desde su domicilio en Badajoz (Vicente Barrantes Nº 8) Martínez Pirón llegó a contactar con varios colegiados sin mucho que perder. Los suficientes para animarse a convocar una reunión en Madrid, traducida en fracaso. No sólo le dieron la espalda los más significados hombres del silbato, sino que para cuando viajó a la capital ya le habían arrebatado el título de árbitro honorífico.

Un nuevo conato rebelde fluyendo por los desagües, aunque como casi siempre ocurre con los fracasos, dejaría tras sí algún poso.

Para empezar, los árbitros más modestos vieron acentuarse la intolerancia con respecto a desmanes protagonizados por público y futbolistas. A continuación se hizo ver a los clubes la conveniencia de acabar con las recusaciones, tras haberlas convertido poco menos que una atribución feudal. Y aunque lo entendían, o por lo menos fingían hacerlo, llevó años arrebatarles tan inmenso poder. Además se incrementó el salario de jueces de línea y árbitros principales, hasta las 8.000 ptas. por partido en 1ª División (750 para los linieres), 4.000 en 2ª, con 500 a sus líneas, y 750 en 3ª, con otras 200 ptas. a los hombres del banderín. En los 14 años transcurridos desde 1953, el salario medio español se había multiplicado por ocho, justo la mejora observada para jueces de las dos primeras categorías. Los de 3ª, en cambio, sufrían una tremenda discriminación, puesto que sus emolumentos tan sólo se habían multiplicado por tres.

Cuadro de recusaciones al inicio del ejercicio 1969-70. Puesto que la F.E.F. evitó publicitarlo, semejante aberración deportiva pasó virtualmente desapercibida.

Si la elevación de emolumentos arbitrales fue mal acogida por un amplio sector del público, entendiéndola excesiva, las medidas acordadas sobre protección de jueces modestos, aún concitó más quejas. En relación a los primeros, el humorista Orbegozo publicó una viñeta en “Marca” con dos ciudadanos en plena vía pública. “Ahora que han subido el sueldo a los árbitros, podremos gritarles más”, sentenciaba uno.

Las consecuencias de endurecer la mano ante hechos vandálicos se hicieron evidentes cuando, en octubre de 1968, el Juzgado Nº 2 de Vitoria condenó al futbolista Ángel Romero Melón, autor responsable de un delito de lesiones graves a Ezequiel Vicente Bermejo, árbitro del C. D. Vitoria – Michelín disputado en Mendizorroza cuando concluía la temporada anterior. Si la multa de 10.000 ptas. impuesta al jugador lasartearra por blasfemia y alteración del orden público ya resultaba seria de por sí, no lo eran menos los tres meses de arresto mayor y otras 15.000 ptas. como indemnización al trencilla agredido. Dicha sentencia recogía, por cierto, que si el futbolista no estuviese en condiciones de satisfacer al lastimado esta última cantidad, correspondería hacerlo a la Sociedad Deportiva Michelín. El 30 de Noviembre del mismo año, la Federación Valenciana cerraba la salvaje agresión sufrida por el colegiado José Mª Núñez Sánchez durante la disputa de un Benicásim – Castellón, correspondiente al Campeonato de Aficionados, con cinco años de suspensión a Arcadio Ramón. El gobernador civil había impuesto, además, multas de 10.000 ptas. a los jugadores locales José Queral Valverde, Miguel Asín Bernal y Arcadio Ramón, y de 7.000 ptas. a dos vecinos invasores del campo. Al C. D. Benicásim, aparte de aplicarle la máxima sanción económica contemplada en el reglamento, se le cerraba el terreno de juego por cuatro partidos oficiales. Meses más tarde (20-IV-1969) la Federación Castellana de Fútbol, sin que los culpables pasaran por el Juzgado, sancionó a Carmona, capitán del Fuencarral, y a su compañero Paquito, agresores del árbitro Sixto Montero, con multa de 1.500 ptas. y suspensión de ficha indefinida. Quevedo, un tercer futbolista del Fuencarral, pechaba con otras 800 ptas. y 16 partidos de suspensión. Al club, por su parte, se le imponían 500 ptas. de multa como corresponsable de los incidentes acaecidos en el Campo del Gas.

Duras medidas, si tomamos por referencia otras anteriores. Pero escasas, todavía, comparándolas con la vara de medir holandesa, cuya Federación, también durante el mes de abril del 69, suspendió por dos años a 9 jugadores del Opheusden, tras acosar, entre amenazas, al árbitro del partido contra el Nijmengen Boys. Al club, además, se le obligaba a disputar sin público en la grada sus siguientes dos partidos como local.

Vilá Reyes (1925-2007). “Rey de las Recusaciones” durante el Campeonato 1966-67.

Ya en el terreno anecdótico, al inicio de la campaña 1968-69 nuestro fútbol peninsular contó con el primer juez de piel negra. Se llamaba Lorenzo Bocale Andeme, era de Río Muni, y se había trasladado a Jaén para instruirse en labores agrícolas. Quién sabe si cansado de tanto olivar, o buscando nuevas experiencias, acabó aceptando la invitación de un pariente afincado en la capital donostiarra. Aunque lo suyo, en realidad, era jugar al fútbol, tuvo problemas para compaginar el escaso tiempo libre que le permitía su trabajo con los entrenamientos del Lengokoak. Entonces hizo el curso de la Federación Guipuzcoana y debutó corriendo junto a las líneas de cal, banderín al viento, en el tolosano campo de Berazubi.

Para entonces, el derecho de recusación ya estaba sentenciado. José Plaza, primero desplegando diplomacia y luego sin escatimar dureza, fue haciendo entender a los clubes que calificar con un “cero” a los árbitros se daba de bruces contra el fútbol moderno.

Con respecto a los protagonistas mencionados, hubo de todo. Muñoz Morales, el del chaparrón entre Herencia y Alcázar de San Juan, pese a cuajar como buen árbitro en el área castellano-manchega, no llegó tan alto como anhelara. José Plaza se mantuvo una eternidad como cabeza del Comité Central, esquivando una dignísima dimisión cuando estallase el escándalo de Guruceta en Barcelona, y las durísimas andanadas de José Mª García, dueño de las ondas deportivas en la transición democrática. Gardeázabal, cuya biografía ya asomó a este medio, ni siguiera pudo retirarse al cumplir la edad reglamentaria, por culpa de un cáncer. Ortiz de Mendíbil, árbitro que el Barcelona consideraba incapacitado para juzgarle, no sólo estuvo presente en la final de la Copa Europea que el Ajax de Johan Cruyff hizo suya el año 1969, sino que sería requerido para la Copa Intercontinental disputada en San Siro, allá por octubre, entre el Milán y el Estudiantes de la Plata. Urrestarazu y Camacho fueron designados linieres por la F.E.F. para ese choque tan prestigioso, que ninguno de los tres acabó degustando, por desgracia, puesto que el francés Machin, finalmente elegido, consintió la extrema brutalidad de Poletti, Manera y Aguirre Suárez. Vila Reyes, el “Rey de las Recusaciones”, afirmó el 6 de mayo de 1969, con su Español de Barcelona virtualmente descendido a 2ª División: “Lo que más lamento en mi vida es haberme metido en el fútbol”. Llevaba desembolsados 102 millones de ptas. en 6 años, según su propio testimonio, y la deuda del club alcanzaba los 182 millones. En agosto, al revisarse las cuentas, resultó que en realidad había avalado 90 millones durante los últimos dos años. Para él, sin embargo, estaban por llegar los peores días, puesto que hubo de pasar bastante tiempo encarcelado como culpable de una monumental estafa, mediante el cobro fraudulento de ayudas a la exportación. A Camacho, exfutbolista y colegiado emergente cuando todavía imperaban las recusaciones, luego de saltar de 3ª a 1ª en cinco años y lucir las escarapelas de FIFA y UEFA como internacional, terminó haciéndosele de noche en los 70. Tanto él como López Samper, Antonio Rigo, Pascual Tejerina, Pérez Quintas y Olasagasti, se vieron despojados del uniforme negro, sin luz ni taquígrafos, entre rumores de corrupción.

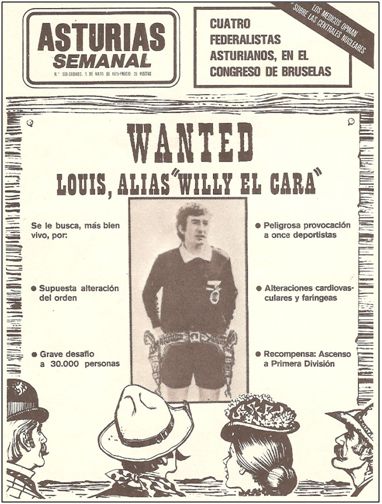

En mayo de 1975, este medio asturiano convertía en desalmado del “Far-West” al colegiado de Guipúzcoa Olasagasti, tras una mala tarde en Oviedo, acusándolo de acometer “peligrosas provocaciones a 11 deportistas”, “supuesta alteración del orden”, “alteraciones cardiovasculares y faríngeas”, y perpetrar un “grave desafío a 30.000 personas”. Con mucha socarronería, se ofrecía como recompensa el “ascenso a Primera División”.

Durante el invierno de 1969, Adolfo Bueno recibió el impacto de un objeto lanzado desde el público, en el viejo campo de San Mamés, al concluir un At Bilbao – Sevilla. La almohadilla, según unas fuentes, o manzana, a tenor de otras, le acertó en pleno ojo, produciéndole un desprendimiento de retina. Tras varias intervenciones quirúrgicas y pasar consulta con el insigne doctor Barraquer, el preocupante diagnóstico inicial cobraría tintes más optimistas, nunca confirmados del todo. Un mes después del percance, salía por primera vez a la terraza de su domicilio, provisto de gafas de sol. Sus días con el silbato, empero, casi podían darse por terminados. En noviembre de 1970, cuando se ultimaban los preparativos de su homenaje, dio toda una lección de bonhomía, al afirmar: “No guardo ningún rencor. Prefiero verlo como un accidente, que pudo haber sido bastante más grave, pues al árbitro también se le arrojan botellas y piedras. Mala suerte”. Nadie hubiera podido criticarle una actitud más beligerante, cuando llevaba un año sin poder trabajar, apenas distinguía sombras con el ojo lastimado y la incapacidad laboral, no ya para el arbitraje, sino en su actividad profesional, emergía amenazante. Una tarde, por fin, reapareció vestido de negro y silbato en la boca. Algo así como el canto del cisne, porque sus mejores días sobre el césped ya formaban parte del pasado.

Fueron moviditos los años 1968 y 69. Muy, pero que muy moviditos en materia arbitral. Y eso que a este lado de los Pirineos nadie era tan realista como para pedir lo imposible. París, con su revolución de mayo, quedaba lejos a los españoles de entonces, incluido el colectivo arbitral.

Casi tan lejos como la como la luna, todavía sin conquistar por Armstrong, Aldrin y Collins, astronautas del Apolo XII.

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO