Las otras víctimas de la Guerra Civil (3)

De José Ignacio CorcueraAunque la mayoría de los futbolistas, o deportistas en general, cubriesen con un manto solidario a cuantos compañeros situó la guerra en trances difíciles, también hubo excepciones. Y una de ellas tuvo por nombre Antonio Vilarrodona Iglesias, personaje desaprensivo, oportunista y ruin, con quien los hermanos Tena tuvieron la mala suerte de cruzar caminos.

Si los hermanos Baquero, de la Real Sociedad y F. C. Barcelona, fueron tres pero ninguno de ellos llevó nunca el ordinal “III”, puesto que el fundador de la dinastía había colgado sus botas cuando el más joven comenzó a asomar en las alineaciones, algo semejante ocurrió a los Tena. Naturales de Cabanes (Castellón), pero forjados en Cataluña, Juan, el mayor (9-III-1899) compitió en el Español barcelonés, antes de incorporarse al Sabadell, elenco que además le serviría para estrenarse como entrenador. Francisco, el segundo (21-IX-1901), hizo el mismo viaje, aunque al revés: primero Sabadell y luego Español, hasta 1931. Comoquiera que coincidiese con Juan en la entidad españolista, sería conocido por Tena II. El pequeño José (16-VII-1904), a medida que pasaba el tiempo y con Juan ya retirado, se convirtió igualmente en “II”, dándose por entendido que Francisco era el “I”.

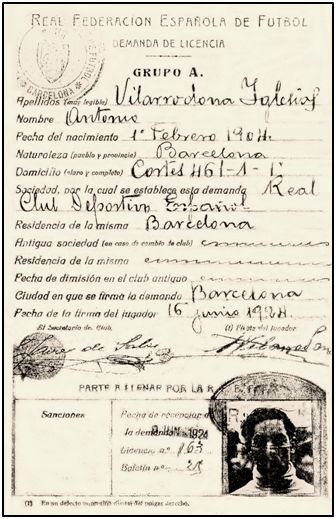

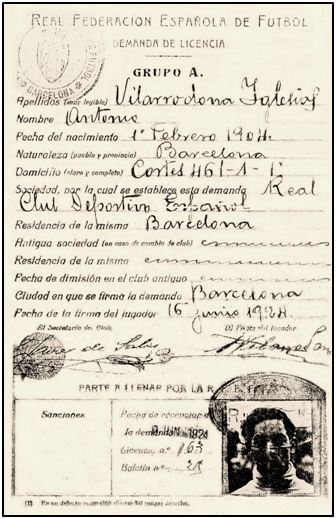

Cuando estalló la Guerra Civil y Juan Tena Guimerá era entrenador del equipo vallesano, tuvo la fatalidad de ser detenido y encarcelado, como su hermano Francisco. Una vez en prisión, náufragos de su incertidumbre, ambos tropezarían con un viejo conocido del pasado: el portero Antonio Vilarrodona Iglesias (Barcelona 1-II-1904), suplente en el Español desde 1922 hasta el 24 y con más presencia en el Universitary (24-25), Zaragoza -no el actual, sino su predecesor, conocido junto al Ebro como “tomate”, por el color rojo de sus camisetas-, Sabadell y Huesca, hasta que unos gravísimos incidentes concluyeran con la suspensión federativa oscense y retirada del torneo, circunstancia que él aprovechó para volver hasta la Plaza del Pilar, como flamante fichaje zaragocista. Al menos eso creían los directivos maños; que constituiría un buen refuerzo con vistas a la primera edición liguera, para cuyo debut el equipo acababa de ser encuadrado en 2ªB.

No obstante, del dicho al hecho suele mediar un buen trecho, y éste podía resultar insalvable si Antonio Vilarrodona andaba de por medio. La cuestión es que al inscribirlo en la Federación, advirtieron que el guardameta acababa de comprometerse también con el Iberia, la otra entidad de Zaragoza, y como tal directísima competidora. Huelga indicar que había cobrado los correspondientes anticipos de ambos clubes, a sabiendas de que sólo podría jugar con uno de ellos y acariciando, quizás, el sueño de alentar una puja para él muy favorecedora. Sus planes, empero, no habrían de cumplirse. Ambas directivas, en un gesto no tan infrecuente durante los primeros años de profesionalismo, desterrado pronto en aras de la rivalidad peor entendida, se pusieron de acuerdo para que el timador se alinease con el Zaragoza, éste aceptase la primera oferta de traspaso, y las dos entidades repartiesen lo obtenido al 50%.

Mientras estuvo defendiendo el marco “tomatero”, tanto sus mandatarios como la masa de seguidores redescubrieron lo bien sabido, y se abochornaron ante lo que preferían no creer, pese a ser vox populi por los mentideros: Que era realmente bueno si ningún adversario le calentaba el bolsillo, y que vendía partidos, dejándose anotar goles inverosímiles. Cuando por fin surgió un comprador, Vilarrodona hizo su maleta, tomó un taxi a la estación escoltado por varios directivos, y éstos sólo se atrevieron a suspirar, aliviados, viendo al tren llevárselo lejos. El Zaragoza salió ganando, porque acertaría a cubrir su baja con Juan José Nogués, hombre disciplinado, honesto y cabal, además de formidable cancerbero, conforme acredita su trayectoria posterior: Patria Aragón (1929-30), Barcelona (1930-1942) y Granollers.

Tras el 18 de julio de 1936, Vilarrodona se convirtió en miliciano. Pero no de a pie, sino gallito del Servicio de Información Militar (SIM), casi un cuerpo de policía político, islote dentro del poder republicano, que llegó a disponer de autonomía operativa, cárceles propias, un nada desdeñable presupuesto económico y hasta tribunales específicos. Emplazamiento ideal para quien ya antes se había movido por la existencia sin sujetarse a muchas reglas.

Ficha federativa de Antonio Vilarrodona con el Español barcelonés.

Así lo vieron cierto día Juan y Francisco Tena, moviéndose por la prisión como por su casa, impartiendo órdenes a un grupito de milicianos que, lista de internos en mano, conducían medio a rastras hasta una camioneta a cuentos fueron citando. Y ambos, fatalmente, oyeron su nombre entre los reclamados.

“El paseo”, pensaron. Porque aquello era sin duda eso: el viaje del que nadie regresaba jamás. Apretados en la caja del camioncillo, los Tena vieron cómo el vehículo abandonaba la arteria principal, se internaba por traqueteantes rutas secundarias y concluía hollando caminos polvorientos. A su lado, unos rezaban en voz baja, en tanto a otros se les contraía el rostro con una mezcla de miedo y odio. Por fin la marcha se detuvo, los hicieron bajar y ponerse en fila, ante un pelotón de fusilamiento. Vilarrodona seguía dando órdenes: “Preparaos; apuntad… ¡fuego!”. Francisco y Juan Tena, enlazadas fuertemente sus manos a manera de despedida, esperaban la lluvia de plomo, preguntándose si llegarían a percibir el fragor de las detonaciones. Y no, no fue eso lo que llenó sus oídos, sino un estruendo de carcajadas. ¿Cómo era posible?. ¿Acaso estaban siendo víctimas de un cruel simulacro?. El propio Vilarrodona, compañero del mayor durante su etapa “periquita”, les sacó de dudas: “¡Hala, arriba otra vez, que hoy no es vuestro día!. Pero no cantéis victoria, que volveremos a por vosotros cuando nos dé la gana”.

Durante el viaje de vuelta, algunos temblaban. Otros no habían podido evitar que el orín empapase las perneras de sus pantalones. Nadie hablaba, para gozo de los milicianos, por demás inspirados: “¡Qué peste, coño!. ¿Pues no os habéis cagao?”. Minutos después la camioneta se paró ante una venta. Aquellos hombres eufóricos querían remojar en vino su hazaña y ello dio pie a que los Tena, al relajarse la vigilancia y cambiando un gesto apenas perceptible, saltasen a tierra, emprendiendo una carrera en zigzag para eludir las balas. Fue el sprint más angustioso entre los muchos que jalonaron sus andaduras deportivas. Separados en seguida, con la obvia intención de dificultar el trabajo a sus perseguidores, corrieron campo a través, sorteando obstáculos, cayendo y levantándose, sintiendo en sus rostros el azote del monte bajo, hasta notar los pulmones en las amígdalas.

Tena, víctima de un fusilamiento simulado, a cargo de otro compañero de actividad deportiva, e incluso de equipo.

Por la cárcel se extendió el rumor de que los dos habían muerto. Pura obviedad, si se echaban cuentas respecto a los de ida y vuelta. “El Mundo Deportivo” y “ABC”, ascendiendo a noticia la rumorología, recogieron en sus páginas que Tena I, a quien describían como entrenador del Sabadell, ya era historia. Pero aquellas notas sembraron dudas sobre la identidad del finado, puesto que uno y otro habían ostentado ese ordinal vistiendo de corto. El club vallesano entendió que el difunto era su entrenador, y prueba de ello es que buscase en Sebastián Vigueras Ibáñez, exfutbolista del Club Deportivo Europa, un sustituto válido. Entre tanto cada uno de los hermanos daba por muerto al otro, bien tras su captura o tiroteado ladera abajo. La suerte quiso que un mes más tarde pudieran abrazarse los tres, al coincidir en el ejército franquista.

Los rastros de Antonio Vilarrodona parecen volatilizarse a partir de 1939. Imposible saber si cayó en combate, o si pudo cruzar la frontera francesa antes de que se cerrara. Su nombre tampoco aparece en las listas de capturados cuyo repaso fue posible, incompletas muchas veces, si no salpicadas de erratas. En todo caso habrá pasado a la pequeña historia del fútbol, y a la anécdota de la Guerra Civil, como el desalmado que jugó a su antojo con el destino de aquellos a quienes, durante algún tiempo, tuvo por compañeros. No sólo parece vendió partidos. La vida ajena tampoco se antoja valiese para el en demasía.

Por fortuna, Vilarrodona constituyó excepción, junto al asturiano Abelardo Carracedo, que ya asomó en otro capítulo, o José Padrón Martín (Las Palmas de Gran Canaria 5-V-1906), si diésemos por bueno el testimonio de Helenio Herrera, con quien coincidió en el fútbol galo.

Aunque su nombre diga bien poco a los aficionados más jóvenes, Padrón fue campeón de Copa en 1929 y cinco veces internacional, además de primer canario en lucir la camiseta de nuestra selección. Con 19 años pasó desde el Victoria de Las Palmas al Español de Barcelona, donde habría de jugar entre 1925 y 1930. Su posterior andadura por el Sevilla (1930-33), Barcelona (33-34), otra vez Español (34-35), Alés, de Francia (35-36), o los también franceses Cannes (36-37), Sochaux (37-38), Charleville (38-39, ya en 2ª División), Red Star (40-41), Stade Reims (41-43), Clermont Ferrand (43-44) y Stade Français (45-46), nos ofrece un relato de artista díscolo e incómodo por sus constantes reivindicaciones económicas, rara vez fundadas, como dejó constancia en Barcelona y Sevilla.

Anarquista más bien tibio en los días previos a nuestra Guerra Civil, se radicalizó en territorio galo, mientras competía con el Stade Reims. Colaborador de la Resistencia durante los años de ocupación nazi, tras contactar con el Partido Comunista a través del POUM acabó integrándose en el apoyo a la guerrilla. Corría 1943 cuando se unió a la mítica “Nueve”, es decir la 9ª Compañía de la 2ª Brigada de la Francia Libre, compuesta por republicanos españoles, a las órdenes de Leclerc. Dicho grupo participó activamente en las batallas del Norte de África, el Desembarco de Normandía y los durísimos combates de Vieux-Bourg y Baja Normandía, donde además recibió un ataque de fuego amigo, procedente de aviones estadounidenses. Según algunas versiones, con la Nueve habría entrado en París, el 24 de agosto de 1944, pero su biografía parece bastante enredada, probablemente a conciencia, y no cabe dar por cierto cuanto él recrease acerca de sí mismo. Otras voces, en cambio, afean su actuación durante aquella época turbulenta, convirtiéndolo poco menos que en estraperlista. De ello se hizo eco la falsa autobiografía del “Mago” Helenio Herrera, titulada “Yo, H H”, escrita en realidad por Gonzalo Suárez, quien durante años sería adoptado virtualmente como hijo por el técnico argentino, ante la relación sentimental que lo uniera con la madre del hoy reputado director de cine. Y no parece que don H. H. guardase buen recuerdo de él, a tenor de estos párrafos: “Se dedicaba, además, al mercado negro. Yo le compré latas de sardinas en alguna ocasión. (…) En aquellos tiempos de privaciones, muchos hicieron fortuna estraperleando a costa del hambre y la miseria de los demás. No todos acabaron mal; Padrón sí”.

Benito Díaz, caricaturizado por Cronos. Resolvió no pocos problemas a varios futbolistas españoles refugiados en Francia, incorporándolos al Girondins de Burdeos.

Sin embargo no consta cayera sobre este partisano durante la ocupación alemana, el peso de la Justicia. Todo lo más, el de las cajas de fruta con que ganaba el pan en un puesto del mercado parisino Les Halles, allá por 1957. Sí puede asegurarse, al menos, que colgó las botas con 41 años, y su fallecimiento, el 3 de diciembre de 1966, en el Hospital Pieté de Salpêtrière.

Excepciones aparte, está por demás documentado que los futbolistas, en tanto les resultó posible, tejieron una improvisada red de apoyo a sus compañeros, sobre todo lejos de casa. Domingo Balmanya, hombre expansivo y bon vivant, tras regresar vía París de la gira “culé” por América, se quedó en Francia, jugando en el Sétte junto a Raich y Zabalo. Nunca tuvo reparos al explicar que Raich les facilitó el ingreso en el club que contribuirían a hacer campeón, y que cuando les tocó medirse al Olympique de Niza, donde estaban los hermanos canarios Joaquín y Luis Valle Benítez, Zamora y Samitier, éste último le pidió no aguara la fiesta, porque si no marcaban goles tendrían que despedirse de la renovación contractual. Venció el Niza 3-0, les renovaron y Samitier, agradecido, invitó al terceto español de Sétte a una cena. Parece, además, que los hermanos Valle sirvieron de enlace a Zamora y Samitier para su incorporación al Niza.

El entrenador donostiarra Benito Díaz, ya en la posguerra seleccionador nacional a quien sus futbolistas llamaban cariñosamente “Tío Benito”, incorporó al Girondins bordelés a Salvador Artigas, José Arana, Jaime Mancisidor, Santiago Urtizberea, Domingo Torredeflot y el andaluz Paco Mateo. A algunos, sacándolos del campo de refugiados donde averiguó se hallaban. El propio Benito Díaz descubrió al barcelonista Mario Cabanes jugando en el Metz con falsa identidad gala, y calló.

Ángel Mur Navarro, atleta de fondo y campo a través, cinco veces campeón de España en 3.000 metros obstáculos y masajista del Barça en aquella gira americana, se hizo durante la misma con el cariño del elenco, siendo posteriormente correspondido cuando, concluida la guerra, tuvo problemas en Francia, desde donde pretendía embarcar hacia México. Militante de un sindicato izquierdista, en su día supo se avecinaba la incautación del F. C. Barcelona y puesto a optar entre sus devociones política y deportiva, ganó la segunda. Su aviso sirvió para que los incautadores sólo encontrasen telarañas. Raich, Escolá y Balmanya, los tres del Sétte, al tanto sobre sus dificultades, le enviaron ropa y dinero para que pudiese regresar a la zona “nacional”. Tal y como le pintaba allende los Pirineos, el retorno tampoco se le antojaba una mala alternativa. Cruzó a España por Pont Vandrés y en Figueras, cuando lo conducían a la plaza de toros convertida en campo de prisioneros provisional, se lo encontró el capitán Colomé, un gerundense también atleta, contra quien había competido. Y fue ese hombre quien sacándolo de la fila, le rellenó un salvoconducto.

También el Barcelona, con la reanudación liguera, supo agradecerle tan trascendental aviso convirtiéndolo en masajista hasta que, avanzados los 70, legara esa función a su propio hijo Ángel Mur Ferrer, hasta hacía bien poco futbolista en el Rosas, Barcelona Aficionado, Condal, Real Gijón y San Andrés de Barcelona. Ambos, además, serían masajistas de cabecera en la selección nacional.

Otros, como el irunés Eguizábal, Echezarreta o González, compitieron en el Deportive Espagnol, cuyo simple nombre ya aclara mucho. Y alguno más, bien porque estuviesen más desconectados, o porque siendo futbolistas muy neófitos ni ellos mismos se vieran todavía como tales, saldrían adelante según Dios les dio a entender.

Antonio Pérez Balda (Nules, Castellón, 15-X-1919), fue uno de ellos. Llamado a filas en 1938, siendo casi un crío, le tocó luchar en la batalla del Ebro, primero, y en la del Segre después. Ante la evidencia de que el ejército republicano se desmoronaba, cruzó la frontera de noche y fue hecho prisionero en Portbou, circunstancia que se tradujo en seis meses de permanencia en los campos de concentración franceses instalados en Saint Cyprien y Agde. Tragón impenitente, como acreditaría después, durante sus años bajo el marco del Castellón, Atlético de Madrid y de Aviación, o Valencia C. F., las raquíticas e indigeribles raciones le traían de cabeza. A tal punto llegaba su hambre y sed que, conforme confesase a Julián García Candau, siendo huésped del primer campo, pegado al mar, bebía agua salada, aun consciente de sufrir tremendas diarreas. En Agde, donde los barracones eran de madera, tenían tanto frío que para combatirlo concluyeron quemándolos casi todos, tronco a tronco. Una triple alambrada los separaba de las cocinas y allí solían pasar las horas, viendo comer a los oficiales y esperando les lanzasen algún resto, como quien arroja mendrugos a los perros. Su suerte, no obstante, cambió al descubrir la homosexualidad del cocinero. A partir de entonces se hacía invitar a la cocina si no había oficiales a la vista, y mientras recibía un plato rebosante se dejaba manosear. La cosa no duró mucho. Alguien debió advertir esos manejos y del amigable cocinero nunca más se supo.

También durante su estancia en Agde sacó partido a sus condiciones de portero. Puesto que jugaban al fútbol por mantenerse activos, los mandos organizaron un choque contra el equipo del pueblo. Para que la victoria gala tuviese algún mérito, los seleccionados recibieron buena alimentación durante los días previos. Allí había buenos jugadores, capaces de derrotar a cualquiera. Palomeras, por ejemplo, más adelante en el Badalona. Y sobre todo Paco Mateo, un delantero centro soberbio que la guerra impidió ver en España, donde sin duda hubiese llegado a estrella, como lo fue en territorio galo, ya libre. Por cuanto a él respecta, estuvo bien. Tanto que le dijeron iba a venir Samitier para llevárselo, cosa que no ocurriría.

Antonio Pérez, todavía portero del C. D. Castellón en 1942, cuando ya había pasado toda el hambre imaginable en el campo de concentración galo.

Sus penalidades concluyeron cuando pudo recibir los correspondientes avales e hizo el viaje hasta Nules, sin pechar con castigos o sanciones disciplinarias, pues las deserciones republicanas se habían convertido casi en virtud teologal. Un año compaginando el trabajo de fundidor con sus palomitas bajo el marco del Nules, le bastaron para ingresar en el Castellón, con 2.000 ptas. de ficha y 400 de sueldo mensual; lo que su padre sacaba sudando ocho horas diarias en la fundición. Cuatro años en 1ª con el club de la Plana lo convirtieron en cotizado cancerbero, con fama de invulnerable. A tal punto llegaron las cosas que en abril del 42, cuando tocó visitar Barcelona para enfrentarse a un equipo azulgrana seriamente amenazado de descenso a 2ª, tuvo lugar una reunión de directivos “culés” y albinegros, cuyo resultado fue la sorpresiva alineación de Nebot, veterano meta suplente, sin que mediara lesión del titular. El Barça necesitaba la victoria y ésta se produjo, desde luego, por 3-1. Ese mismo año, en noviembre, después de una actuación formidable en Riazor, fue paseado a hombros por sus compañeros, con todo el estadio aclamándole. Y ya en Madrid recibió 100.000 ptas. anuales del Atlético, más sueldos y primas. Auténtico dineral en 1945, cuando los funcionarios de justicia podían darse por satisfechos con 495 mensuales. Del Madrid pasaría al Valencia, para alternar titularidades y suplencias, por culpa de las cantadas que comenzó a esparcir.

Su fama de comilón le acompañó siempre. Consta que en Madrid recibía vales diarios para dos menús completos, incluido el postre -imperaban las cartillas de racionamiento-, y no solía dejar ni una miga sobre el mantel. Hambre atrasada, quizás. O el recuerdo de aquellos campos de concentración. Porque ciertas carencias se adhieren al alma humana como una caries dolorosa.

Muchos de los fugados a Francia se enfrentaron después a una temporada de cautiverio, a descalificaciones personales y meses, cuando no años, sin licencia para corretear sobre el césped. Quienes más se habían significado políticamente tiempo atrás, comprobaron que desde sus propias aficiones se les negaba el pan y la sal. Fue ese, entre otros, el caso de Andrés Lerín Bayona (Jaurrieta, Navarra, 7-XII-1913) portero también, que popularizase unos llamativos jerséis a cuadros en el Zaragoza de preguerra.

Precoz como pocos, con 15 años ya competía en el Escoriaza. A los 16 fichó por el Español de Zaragoza y sin cumplir los 18 llamaba la atención del primer equipo maño, desde donde lo cedieron al club de sus inicios para seguir su evolución. Próximo a cumplir los 19 ya era asiduo bajo el marco “maño” y parecía tener toda una vida deportiva por delante, que sólo la guerra se encargó de amargar.

En Zaragoza, además, estuvo a punto de verse reconvertido en medio centro, cuando al técnico portugués Felipe Dos Santos no se le ocurrió mejor idea que incrustar su gigantesca estatura para la época (1,85) en un eje defensivo que pretendía infranqueable. Por suerte aquel hombre no pensaba a piñón fijo y acabaría desistiendo, luego de varias pruebas infructuosas. Conocido por “El Brozas” en un vestuario donde casi todos tenían apodo, fue puntal firme en el Zaragoza del ascenso a 1ª División, rebautizado para la historia como el de “Los Alifantes”, luego de que la prensa recogiese la frustración de un espectador catalán, cuando los ataques de su equipo se estrellaban ante la envergadura del trío defensivo zaragozano: “Nada, que no hay manera. ¡Si parecen alifantes!”. Pero en Zaragoza, también, se supo lo de sus viscerales alardes republicanos, desde la rama radical socialista que por entonces imperaba. “Si nos desplazábamos en autobús, al cruzar por los pueblos, grandes o pequeños, pues lo mismo le daba, él sacaba el puño por la ventanilla, vociferando sus vivas a la república socialista -recordaba hace tiempo uno de sus compañeros-. Iba con su carácter, directo, llano, echado para adelante, aunque no fuesen días para significarse en exceso. Luego le hicieron pagar las consecuencias”.

Andrés Lerín, ya veterano, después de superar los sinsabores de una Guerra Civil y el ajuste de cuentas por parte de su propia afición.

Concluida la campaña 1935-36, el club le dio permiso, junto a Olivares, para reforzar al Club Atlético Osasuna en un torneo a disputar en Mallorca. De vuelta, visitó a su hermano, en Fuenterrabía, justo el 16 de julio de 1936. Cuando a los dos días tuvo noticias del pronunciamiento militar, decidió quedarse donde estaba, a escasos metros del límite fronterizo, en tanto veía evolucionar los acontecimientos. Sólo ante la evidencia de que el conflicto se alargaba, viajó a Perpignan, cuyo club sólo disponía de una sección de rugby. Ayudó a configurar otra de fútbol y haciendo las veces de jugador y entrenador acabaría logrando el campeonato en la modesta división desde donde arrancaran. Pero como aquella liga resultase corta, tuvo tiempo de regresar a Barcelona y alinearse con el Badalona en varios choques extraoficiales de 1937. Luego volvió a pasar a Francia, enrolándose otra vez en el Perpignan, hasta que los alemanes, dueños del territorio galo y aliados de Franco, comenzasen a llenar con judíos, gitanos y españoles, los campos de concentración construidos de inicio para cobijar a nuestros republicanos en desbandada. Al término de la Guerra Civil estaba recluido en Saint Cyprien, recinto por el que también pasase Antonio Pérez. En suma, casi dos años vividos entre alambradas.

Nada más regresar a España fue reclamado por el juzgado de Reus y posteriormente encarcelado unos días en la población tarraconense. Pero sus dificultades no habían hecho sino empezar. Considerado “rojo” y traidor a “La Cruzada”, desde La Federación Española recibiría una descalificación de 6 años, reducida luego a 12 meses, como en otros muchos casos, lo que para él se tradujo en inactividad durante la temporada 1941-42. Lo peor es que el público “maño” le había impuesto una sanción más dura, no perdonándole su pasado. Y al arrancar la campaña 42-43 se hizo evidente no podía seguir allí. “Hasta los niños me llamaban rojo por la calle”, recordaría muchos años después con amargura. Solicitó la baja y fue a Gijón, buscándose la vida, pese a que dicho club recibiera 30 anónimos matasellados en la ciudad del Pilar, desaconsejando su fichaje por motivos políticos. Tratando de no cerrarse aquella puerta, acordó jugar altruistamente hasta convencer con su rendimiento, que fue magnífico, al mantener imbatido su marco en El Molinón durante 14 partidos consecutivos.

Se da la circunstancia de que habiendo lesionado en choque fortuito al pimentonero Alfonso durante la temporada 1943-44 (al atacante tuvieron que amputarle una pierna), los murcianos no sólo evitaron reprocharle el lance, sino que teniendo en cuenta su deportiva actitud, extensiva al club asturiano, andado el tiempo pudo recalar en La Condomina. Y cuando las aguas turbias de posguerra fueron calmándose, nadie le impidió regresar al Zaragoza, entonces hundido en 3ª División, para colaborar activamente en el ascenso a 2ª, momento de colgar las botas, con 36 años.

Puesto que Zaragoza era su ciudad y los “blanquillos” su club, allí siguió, con esa cabezonería sana atribuible a los baturros, por mucho que él lo fuese solamente adoptivo. Entrenó al filial zaragocista, a los juveniles, y fue ayudante de Juanito Ruiz, Berkessy, Eguíluz, Balmanya, Paco Bru, Mundo, Juanito Ochoa, Urquiri y Jacinto Quincoces, en la primera plantilla aragonesa, donde también ejercería como entrenador de porteros, masajista, delegado de campo, jefe de personal y hasta conserje. Se jubiló en el Zaragoza durante 1978, después de haber asumido puntualmente la dirección del primer equipo en un momento difícil, el 8 de mayo de 1967, tras la destitución de Daucik, donde los de la Pilarica se enfrentaban al Europa en choque de desempate copero, que a la postre significó el acta de defunción de los añorados “5 Magníficos”. De algo debía servirle el título de entrenador nacional obtenido en 1952, junto a Miguel Muñoz y José Gonzalvo, entre otros. También dirigió al Ejea la temporada 72-73, en 3ª División, y al juvenil del CD Helios, la edición 81-82.

El socialista irreductible y terco, el hombre que se hizo perdonar por su gente y tatuó en su alma el escudo “mañico”, el que no pudo ser internacional, pese a figurar en una convocatoria de Amadeo García Salazar, falleció en Zaragoza el 19 de noviembre de 1998. Tanto él, como antiguos críticos deportivos aragoneses, no dejaron de preguntarse hasta dónde pudo haber llegado sin el lastre de tantos meses en cautividad, la purga, y el frenazo en seco que dejara sin aliento a toda una generación.

Algún investigador, como Julián García Candau, excluye entre quienes purgaron su pasado en campos de concentración, al atacante barcelonés Mario Cabanes Sabat (6-I-1914). Y sí fue uno de sus huéspedes. Cierto que su falsa documentación francesa le libró de aquellos campos de internamiento. Pero pensar que a su vuelta pudiera tenerlo fácil, es edulcorar mucho, pero que mucho, la realidad. Cuando apenas se hubo firmado el último parte bélico cruzó de nuevo la frontera, para encontrarse con una estancia en el centro de “clasificación” irunés. Y que nadie se engañe; los campos de “clasificación” españoles, eufemismo que apenas enmascaraba la realidad de unos recintos donde prisioneros todavía dudosos se hacinaban, a la espera de averiguar el tipo de responsabilidad en que pudieran haber incurrido, diferían de los demás, por cuanto a inhumanidad respecta, tan sólo en el número de vergazos que cabalmente cabía esperar.

Cabanes había competido con el Barça durante los ejercicios 1933-34 y 34-35, antes de integrarse en el Matz como falso súbdito galo. Tras comprobar que su nombre no figuraba entre los republicanos más buscados, desde el campo irunés fue enviado al de Miranda de Ebro, donde apenas permaneció unas semanas. Y a lo largo de 1939, puesto que aún estaba en edad militar, sería enviado a un regimiento de Algeciras, circunstancia que aprovechó para asomar por el club local, desde donde dio el salto a la Balompédica Linense. Tenaz y habilidoso, continuó moviendo hilos hasta conseguir su traslado a una unidad asturiana. Allí sus virtudes con el balón en los pies, también por no variar, acabaron situándolo en la plantilla del Oviedo (temporada 1940-41).

Se antoja probable que al haber actuado en Francia suplantando otra identidad, y sin delaciones de por medio, saliese mejor librado que otros del proceso depurador. Estudiante de Medicina, concluyó licenciándose, pese al paréntesis bélico. Y hasta siguió conectado al deporte como galeno del Club Deportivo Español y la Federación Española de Tenis. De hecho tenía encomendada la salud de José Luis Arilla, Juan Gisbert, Juan Manuel Couder y los dos Manolos -Santana y Orantes- cuando los nuestros disputaron las dos finales de Copa Davis ante Australia (1965 y 67), y muchos españoles madrugaron de lo lindo para vivir en directo, a través de la pequeña pantalla, lo que entonces se tuvo por magno acontecimiento. Lo sería, en efecto, aun cosechando derrotas, pues por primera vez TVE efectuó aquellas retransmisiones vía satélite.

Al buen estilete ovetense Antón Sánchez Valdés, cuya estampa se hizo inconfundible con aquella boina bien calada, para evitar las heridas que solía producir el correaje de los balones al rematarlos de cabeza, también podríamos considerarlo víctima, siquiera un tanto colateral. Víctima del desconocimiento sobre su biografía, y la gratuidad con que la prensa suele derramar juicios. Como compaginaba su titularidad en el once astur con un trabajo en el Ferrocarril Vasco, junto a Emilín, sus fichas siempre resultaron por demás cicateras. Cuando comenzaron a vestir la camiseta azul los primeros extranjeros, tamaña injusticia casi revistió galas de burla. El argentino Sará, por ejemplo, pactó una ficha de 200.000 ptas., cuando él salía tan sólo por 10.000 al año, primas aparte. Su mejor contrato en Oviedo se redujo a 15 billetes de a mil, según confirmó en las distintas entrevistas que con el correr de los años, hallándose ya retirado, siguieron haciéndole. “Y cuando ya no valía para el Oviedo, acercándome a los 37 abriles con que me retiré, El Círculo Popular me dio 40.000, con 1.500 de sueldo mensual. En el Oviedo, por cierto, las mensualidades eran de 500, y eso que estábamos en 1ª División”.

Antón, con su inseparable boina. Héroe en el frente y cobarde para parte de la prensa, ante aquellos defensas con dientes de sierra en sus botas.

A lo largo y ancho de los 40, aclarémoslo, fue indiscutible en la vanguardia oviedista.

Pero eso no lo convertiría en víctima, sino las críticas que tantas veces hubo de escuchar y leer, acerca de su teórica prudencia ante el adversario, por no decir miedo. Y mal, muy mal podía ser miedoso quien como soldado “nacional” tuvo una citación heroica combatiendo en el área de Pando. Allí, sin pensárselo dos veces, recuperó el cuerpo de un compañero abatido en tierra de nadie, que resultó ser hijo del coronel Recas. Por desgracia de nada serviría su gesto, pues el muchacho pereció apenas alcanzada la trinchera, si es que no había expirado antes.

Antón, además, tuvo que ver cómo durante el conflicto perdía a su hermano Francisco, “Paquito” en las alineaciones, pues fue futbolista, igualmente, con ficha de la territorial asturiana. Si existen las muertes estúpidas, aquella lo fue. El balazo que lo llevó a la tumba salió accidentalmente del fusil de un guardia, entre gaitas, pasodobles, banderitas y ponche, durante el transcurso de una romería patriótica.

Otros futbolistas también perdieron hermanos. Guillermo Gorostiza, sin ir más lejos. O Juan Ramón, duro defensa del Valencia. El de este último, Julián Ramón Santiago, medio del Arenas guechotarra, cayó combatiendo, encuadrado en un cuerpo de gudaris.

A Esteban Cifuentes Surroca (Barcelona, 1914), exjugador del Samboiá, Barcelona, Español y Sabadell, la muerte le sorprendió en un espartano vestuario francés. Había escapado de la Guerra Civil, enrolándose en el Estrasburgo y Nimes. El 30 de octubre de 1938, enfrentándose sobre el césped al Arrás, sufrió una repentina crisis cardiaca. Aunque fue inmediatamente atendido en la caseta, llegó sin vida al hospital. Paradójicamente no lo mató el disparate sangriento que dejase atrás; la guadaña le esperaba allí donde creyó encontrarse a salvo.

El victimario de nuestra Guerra Civil no se reduce a quienes perdieron sus vidas combatiendo u asesinados, o a los que no pudieron disfrutar de su pasión tras la paz, porque heridas, amputaciones o confinamientos en campamentos, cárceles o batallones de trabajo, se lo impidiesen. También fueron víctimas los “niños de la guerra”, aquellos infantes que un día tomaron el barco hacia Francia, Inglaterra, Bélgica o la Unión Soviética, como números sin voz ni voto en una más que discutible evacuación. Algunos volverían cuando Europa entera ardía en otra guerra, o recién apagados sus rescoldos. Otros no. Hubo, incluso, quienes remataron lejos de España y sus familias el pespunte de futbolistas que llevaban dentro, hasta cuajar carreras envidiables. Todos tuvieron que hacerse hombres y mujeres antes de tiempo, curtidos en esa dolorosa sensación de soledad y desarraigo. Porque las consecuencias de la sinrazón acaban afectando siempre, desde que el mundo es mundo, a las segundas generaciones. Sirvan como muestra y a manera de ilustración global, los avatares de un galleguito llamado José Mª Martín Rodríguez, que el 18 de julio del 36 aún no había cumplido 10 años.

“Cheché”, como era conocido familiarmente, o Martín, según figuró en las alineaciones, se quedó sin padre cuando a Joaquín Martín Rodríguez, hombre de profundas convicciones izquierdistas, profesor de la Escuela de Comercio y secretario general del Concejo, lo fusilaron 13 días después de la asonada, los propios militares sublevados. Toda la familia, de hecho, había mamado lo que entonces se denominaba “espíritu liberal y progresista”, pues su abuelo, el médico Rodríguez, fue indiscutido sembrador del credo republicano por la provincia coruñesa. Sin el cabeza de familia y estigmatizados en un ambiente de clara adhesión “nacional”, la miseria, o emigrar a donde nadie les conociera, se antojaban únicas alternativas en aquella casa. Y por más que el orgullo materno se trocase en reticencias, los más allegados terminaron conminándola a partir.

Fue Martín el primero en cruzar la frontera portuguesa, portando un cuadro del pintor Soutomaior, buen amigo del difunto. Con lo que obtuvo al venderlo sufragó parte de los pasajes transoceánicos, en tanto llegaban sus hermanas, a excepción de la tercera que, casada con un médico ferrolano, decidió permanecer en Galicia. Joaquín, el otro hermano varón, tuvo menos suerte. Puesto que se hallaba cumpliendo la mili al producirse la asonada, se encontró de pronto en las trincheras, defendiendo la causa de quienes habían asesinado a su padre. Finalmente parte de la familia lograría embarcar hacia Argentina, componiéndoselas en Buenos Aires como Dios les dio a entender. Una hermana escribía artículos para la revista “Argentina Austral” y el propio “Cheché”, dibujante de las portadas, contribuía al magro sustento familiar sacando partido a su facilidad con los lápices, como caricaturista de café. Todo ello sin renunciar al sueño de convertirse en futbolista, que experimentaría un enorme impulso al merecer la atención del Banfield, encuadrado en 2ª División.

José Mª Martín según el pincel de Vadillo, aquí en rápido apunte del natural.

El nombre de Martín comenzó a hacerse un hueco en la agenda de correveidiles y cazatalentos deportivos, equilibrando, con ello, la economía familiar. Una oferta del Vasco caraqueño sirvió de antesala a su salto a Europa, contratado por el Angers galo, mediante 700.000 francos anuales. Corría el año 1948 y a sus 22 años, el chicuelo que saliera de La Coruña casi con lo puesto, sentía más cerca la tierra que un día le resultase tan hostil. Los buenos oficios de Bugallal, un periodista que trabajaba para el Deportivo, acortaron distancias en seguida. Y ya blanquiazul, dos temporadas (48-49 y 49-50) le bastaron para saltar al F. C. Barcelona de Ramallets, Kubala, Basora, César, Segarra y compañía. Internacional en 2 ocasiones (una con la absoluta y otra con la entonces denominada “B”), campeón de Liga en 2 oportunidades, 3 en la Copa y una respectivamente en la Copa Latina y Eva Duarte, pasó también por el At Madrid y Valencia C. F., antes de vivir una segunda juventud en México, donde se mantuvo activo hasta 1965, con 39 años, en el Morelia. Hombre de ida y vuelta, aún habría de cruzar el charco para entrenar al Club Deportivo Badajoz, Real Murcia en dos etapas distintas, Deportivo de la Coruña, Real Zaragoza, Valladolid y Tarrasa.

Siempre consciente de la redención que el fútbol le brindara, refractario al fundamentalismo y las verdades absolutas, se mostró agradecido al balón y sus gentes, sin que ello implicase una renuncia al arte pictórico, su otra debilidad. Ante el caballete y pincel en mano, descargaba tensiones, se evadía del absorbente universo balompédico y rememoraba otro tiempo de pantalón bombacho y amplia incertidumbre, viéndose regatear por los comercios de Oporto, lienzo de Bugallal bajo el brazo, consciente de que el compromiso hacia los suyos debía sobreponerse a la pena por el padre perdido. Porque “Cheché” Martín fue de aquellos que hubieron de hacerse hombres, sin ser siquiera adolescentes.

Hoy, cuando el temor al compromiso tiene algo de santo y seña generacional, cuando quienes debieran ser jabalíes balan como ovejas, eternizando, quizás, el sueño de una Arcadia utópica hasta para la propia utopía, el arrojo de cuantos supieron plantar cara a la adversidad, se antoja, más que nunca, lección doctoral para la vida. Miraron de frente a la muerte, improvisaron otra existencia, sin apenas capacidad de elección, y salieron de los campos de concentración, de internamiento, o trabajos forzados, del funeral de los amigos, de las cárceles o el destierro, con mácula, sin duda, pero cargados de aliento.

El cuadro quedaría incompleto sin aproximarnos al día a día en los campos de internamiento franceses y los penales españoles, por donde pasaron Ispizua, Lerín, Oscar, Florenza, Benjamín, Castaños, Abdón, Sirio, Pérez, Marcial Arbiza y tantos otros. Museo de los horrores en una época de carencias, donde no cabía invocar ni piedad ni derechos.

Francia se vio sorprendida por el aluvión de españoles que huían a su territorio durante y después de nuestra Guerra Civil, y ello se tradujo en una deficiente e improvisada acogida. Hasta 550.000 personas llegaron a pasar por sus improvisadas alambradas, mientras duraron las hostilidades, según datos de la propia administración gala. Medio millón de almas “alojadas” a toda prisa, a la intemperie inicialmente, en tiendas de campaña, al cabo, o barracones en casos contados. Cercos de alambradas sin agua potable ni ropa de abrigo, al azote del viento, donde la comida constituía un lujo y cualquier enfermedad común podía conducir a la tumba.

El decreto gubernamental auspiciado por Deladier (12-XI-1938) no sólo calificaba a las víctimas de aquella avalancha como “extranjeros indeseables”, sino que proponía su expulsión. Algo después, la caída de Cataluña agravaba el problema con otra incontenible riada humana dispuesta a cruzar los Pirineos. Ante la fuerza de los hechos, el 21 de enero de 1939 se instalaba por decreto el campo de internamiento de Rieucros, próximo a Mende. El 25 de febrero de 1939, cuando Francia reconoció al gobierno franquista y tuvo lugar el primer intercambio de embajadores, un censo galo cerraba la cifra de refugiados españoles en 440.000, equivalente a un costo diario de 750.000 francos para la administración gala. Pero antes, desde hacía casi dos años, muchos españoles habían pasado por distintos centros de internamiento, a cual más precario. El de Grus, en Aquitania, de donde Benito Díaz sacó a algunos futbolistas para vestirlos con la camiseta del Girondins. Los de Saint Cyprien, Agde, Argelès, Vernet de Ariège… Distintos nombres para una realidad muy negra.

Se ha dicho con razón, que aquellos desdichados pasaron de refugiados a internos, y de internos a prisioneros en un brevísimo intervalo. En Saint Cyprien muchos internos se lo jugaron todo en sucesivos intentos de evasión, porque como afirmara un superviviente “allí la gente moría de hambre”. Otros permanecieron 9 años en Argelès, hasta encontrar avalistas, fundamentalmente en México. Y es que cuando el primer gobierno de Franco fue requerido por las autoridades nazis de la Francia ocupada respecto al futuro de los republicanos que allí campaban, la respuesta no pudo ser más categórica: “Quienes huyeron de España dejaron de ser españoles a todos los efectos. Dispongan de ellos como mejor consideren”.

No fue mejor la suerte de los internos en nuestros “Campos de Clasificación”, “Batallones de Trabajadores” o centros de internamiento.

La creación de esos campos quedó formulada el 5 de julio de 1937, mediante orden de la Secretaría de Guerra del Gobierno de Burgos. Y ya desde el principio se pensó en utilizar a los prisioneros como mano de obra barata, virtualmente gratuita, pues se darían condiciones de esclavitud. El 1 de enero de 1939, sólo tres meses antes del parte triunfal fechado en Burgos, el censo de trabajadores forzosos distribuidos en batallones y unidades especiales o grupos destinados a fábricas, minas y talleres, arrojaba el siguiente saldo: 119 batallones, con 87.589 presos, a las órdenes de 43 jefes, 62 capitanes, 182 tenientes, 456 alféreces, 26 capellanes, 33 médicos, 23 brigadas, 1.437 cabos y 9.114 soldados. Gracias a un informe sobre “Personal de los Batallones de Trabajadores” fechado el 15 de enero de 1939, cabe hacerse una idea acerca de sus condiciones de vida, pues el número de enfermos alcanzaba la cifra de 3.300, amén de otros 1.450 hospitalizados, 450 declarados inútiles, 750 sin calzado y 650 arrestados. Otra memoria sobre el estado de cada campo, redactada algo antes, aconsejaba el cierre de varios, ante su calamitosa realidad: “Cedeira, con 304 reclusos; pésimo, debe desaparecer inmediatamente. Santoña, con 3.510 reclusos en un módulo y 1.613 en otro; hay que suprimir los dos existentes en este lugar por la contaminación de sus aguas. Medina de Rioseco, 980 reclusos; debe desaparecer. Estella; suprimirlo cuanto antes. Plasencia; en la plaza de toros, que desaparezca inmediatamente”.

Marcial Arbiza Arruti. Durante varios meses salía del campo de concentración de Miranda de Ebro, para enfundarse la camiseta blanquiazul del Deportivo Alavés. Al terminar los partidos regresaba a su encierro.

La victoria franquista no acabó, ni muchísimo menos, con este tipo de instalaciones, pues el régimen había descubierto las ventajas de una mano de obra esclava en la ingente labor reconstructora. Ello queda de manifiesto en el informe que con fecha del 2l de julio de 1944 (Archivo General Militar de Ávila, caja 20.904), o sea con Franco instalado en el poder desde hacía 5 años, preconizaba la creación de nuevos campos, barajándose los nombres de Arévalo (Ávila), Uclés y el Pinar de Jabaga (ambos en Cuenca), o Larrasa (Soria, a 7 Kilómetros de Burgo de Osma). Pero eso sí, para entonces preocupaban las condiciones higiénicas de cualquier nueva instalación, ante el temor nunca oculto a la extensión de epidemias desde aquellos focos y el consiguiente daño a la población civil. Sobre este particular, el campo de Miranda de Ebro constituía punto y aparte.

Destinado de inicio a albergar a extranjeros -no sólo Brigadistas Internacionales, sino cuantos súbditos foráneos se hallaran en nuestro suelo al estallar la guerra, y en tanto se aclaraba su posible peligrosidad- tardaría poco en acoger a todo tipo de “enemigos”. Si en 1938 tenía censados a 2.810 internos y aprobaba la inspección con un escueto “Bien”, una memoria de diciembre de 1943 señalaba la existencia de un solo caño para 3.000 hombres, con lavadero anejo, sin que funcionasen las duchas y no hubiese agua en las letrinas. Dicha memoria era previa a la inspección efectuada por los agregados militares sitos entonces en España, y 51 representantes diplomáticos, con supervisión de la Cruz Roja. El régimen no tuvo más remedio que aceptar esa visita, luego de las protestas giradas desde distintas cancillerías, exigiendo la libertad de sus súbditos apresados. La citada memoria constataba que “la enfermería está un poco abandonada, con un solo oculista”, que “la disciplina es perfecta” y en las letrinas solían formarse “verdaderas masas de excrementos”, amén de que la piscina “no puede usarse, porque los problemas de abastecimiento de agua son muy grandes”. Así las cosas, para la llegada de los agregados militares y diplomáticos se hizo un apaño y limpieza, con el propósito de disimular la auténtica realidad. Logro no alcanzado en plenitud, a tenor de un cruce de cartas posterior (16 y 29 de mayo de 1945) entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Félix de Lequerica, y del Ejército, Carlos Asensio, donde este último remitía “documentación necesaria para que por nuestros representantes diplomáticos se pueda desvirtuar la campaña tendenciosa sobre el Campo de Concentración de Miranda de Ebro”.

En cada campo, además, se dispuso la organización de un Servicio de Confidencias e Información, de chivatos y delatores, para entendernos, cuya confidencialidad y secreto quedaba garantizada hasta el extremo de que ni soldados, ni guardias civiles y oficiales, y menos aún los propios chivatos, conocían a otros confidentes. Tan solo el jefe de batallón disponía de sus identidades. Y ello implicaba, para desgracia de los informadores, el mismo trato que a los demás reclusos, sin rebaja de servicios o más pitanza. Buscando evitar deslices, esos informadores eran designados mediante una letra del alfabeto, por orden correlativo a partir de su fecha de nombramiento. En los informes al Estado Mayor, como resulta obvio, la identificación del delator se llevaba a cabo por la correspondiente letra. Resumiendo, a la desgracia de una condena a trabajos forzados había que unir la prudente y lógica desconfianza de cada interno en cualquier compañero.

Las defunciones por pulmonía resultaban habituales. Pasaban tanta hambre que cuando eran conducidos a pavimentar carreteras o apuntalar trochas, procuraban tenderse junto a los patatales con cada orden de descanso, para extraer algún tubérculo frenéticamente y esconderlo entre sus ropas, como un tesoro. Todo ello pese a la elaboración de teóricas dietas o ranchos semanales, como el siguiente, del Penal del Dueso (Cantabria): Garbanzos en la comida; para cenar lentejas y judías alternativamente. Todos los días 90 gramos de carne, 400 de pan y 100 de leche. La realidad, empero, fue otra. Corrían tiempos de necesidad y estraperlo, donde podían amasarse fortunas adelgazando unas dietas ya de por sí espartanas, y destinando el “sobrante” a un mercado negro con larguísimos tentáculos. A los prisioneros de San Pedro de Cardeña, por ejemplo, además de recetárseles hambre y palos, se les obligaba a cantar el Cara al Sol e ir a misa, dormían en el suelo, apiñados, y padecían vejaciones de toda índole.

Este panorama debería ser visto desde una perspectiva más amplia, pegado a la realidad del momento. Si en tiempos de abundancia y bienestar no faltan políticos ni ayudantes de verdugo dispuestos al medraje social y financiero, abrazados a la corrupción o la estafa impune, cuando sólo cabe administrar miseria también sobran desaprensivos capaces de engordar con el hambre y el luto de los desgraciados. Las checas, las cárceles republicanas en tiempos bélicos, los buques prisión o los penales improvisados durante la guerra y ya concluida ésta, repugnarían hoy a los estómagos más familiarizados con la inmundicia.

| NOTA: Agradeceremos vivamente cualquier corrección, ampliación o comentario sobre el listado de bajas inserto en el primer artículo de esta serie, que contribuya a enriquecerlo. Pueden establecer contacto dirigiéndose a:

cihefe@cihefe.es Nuestro reconocimiento anticipado. |

ACCEDER A TIENDA CIHEFE

ACCEDER A TIENDA CIHEFE ACCEDER A FORMULARIO

ACCEDER A FORMULARIO